昨年はライカのライセンス問題の影響からもXiaomi 14 Ultraの国内展開が遅れたとされています。ただ今年はグローバル発表から約2週間とタイムラグが大幅に改善されたのはかなりの好印象です。

今回はXiaomi 15 Ultraの香港版を購入したので開封レビューをしつつXiaomi 14 Ultraとの比較レビューを主観的にまとめたいと思います。

開封。

最初に今回購入したのは香港版なので国内版と一部仕様が異なる可能性があるのでご了承下さい。まず開封をしていくと黒を基調とした化粧箱はお馴染みですが市場によって化粧箱の厚みが違います。

最初に今回購入したのは香港版なので国内版と一部仕様が異なる可能性があるのでご了承下さい。まず開封をしていくと黒を基調とした化粧箱はお馴染みですが市場によって化粧箱の厚みが違います。

執筆時点で国内版の詳細は不明ですがヨーロッパ向けは電源アダプターがカットされ薄いです。

一方で今回購入した香港版に関しては電源アダプターが同梱されているため従来通りの厚みです。

一方で今回購入した香港版に関しては電源アダプターが同梱されているため従来通りの厚みです。

付属品を確認すると電源アダプターにUSBCケーブル。

付属品を確認すると電源アダプターにUSBCケーブル。

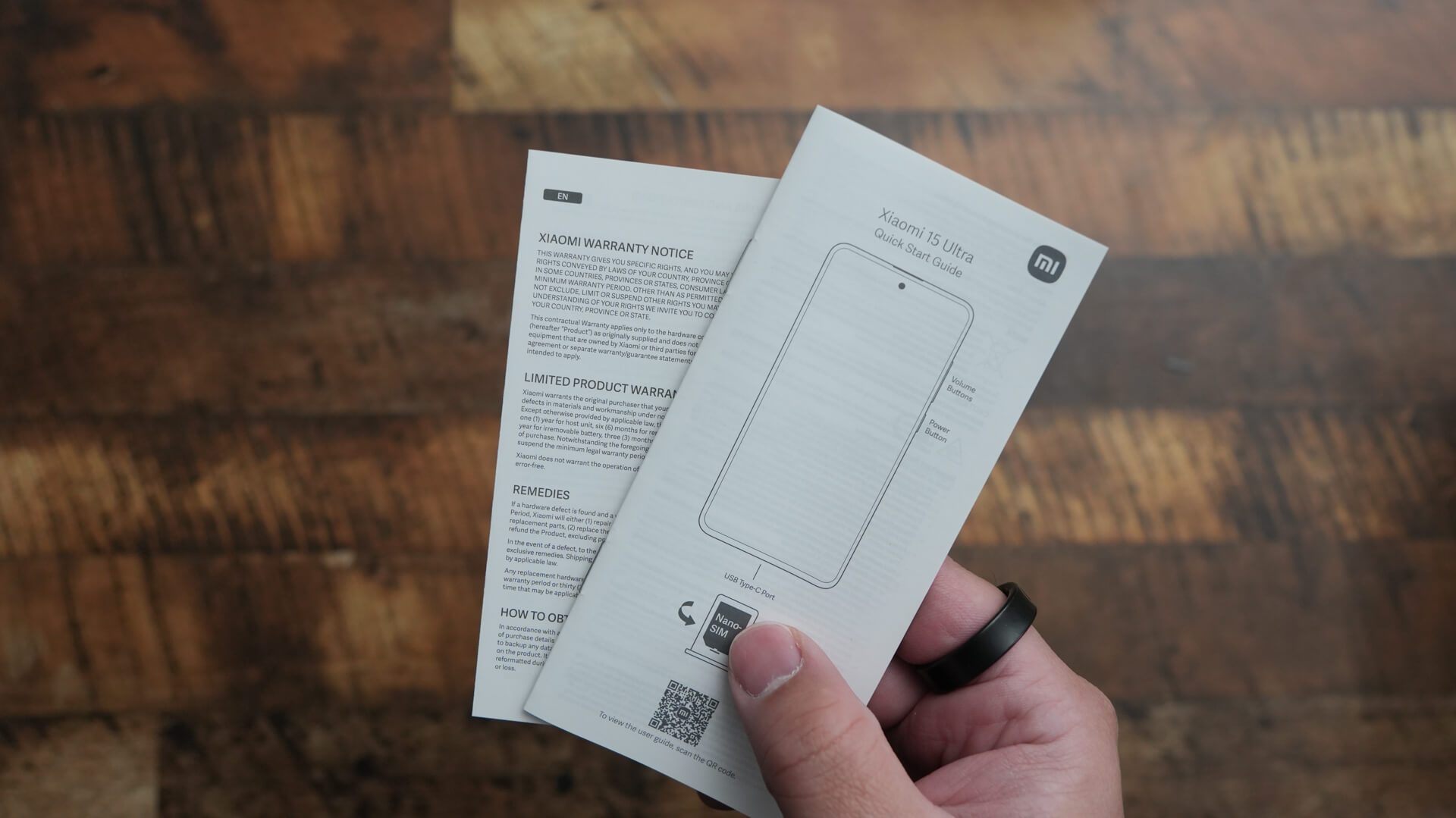

そしてSIMピンに説明書とお馴染みの感じです。

そしてSIMピンに説明書とお馴染みの感じです。

またカラバリによって異なるのか不明ですが手持ちで見ればクリアケースが同梱されています。ちょっと意外だったのがソフトケースではなくハードケースなのでしっかりと保護してくれます。

またカラバリによって異なるのか不明ですが手持ちで見ればクリアケースが同梱されています。ちょっと意外だったのがソフトケースではなくハードケースなのでしっかりと保護してくれます。

フィット感は抜群ですがケースがちょっときつめに感じるので着脱はちょっと大変という感じです。何よりケースがしっかり同梱されているのは嬉しいところで本体のデザインを楽しむならクリアケースが一番だと思います。

また国内も一緒ですが期間内に購入することでPhotography Kitが購入特典で貰えます。なので自分はクリアケースは使わず普段はPhotography Kitのグリップ部分をはずして使う予定です。

また国内も一緒ですが期間内に購入することでPhotography Kitが購入特典で貰えます。なので自分はクリアケースは使わず普段はPhotography Kitのグリップ部分をはずして使う予定です。

開封時点でスクリーンプロテクターは標準装着されているので香港版は最低限揃う感じになります。国内でも発売予定であることからもサードパーティ製の選択肢も今後増える可能性があります。

デザインを確認。

そしてデザインを確認していきたいと思いますがめっちゃ悩んだ結果シンプルにブラックを選択しました。

そしてデザインを確認していきたいと思いますがめっちゃ悩んだ結果シンプルにブラックを選択しました。

まず本体上部を確認するとアンテナスリットくらいとシンプルで本体左側面は何もないです。

まず本体上部を確認するとアンテナスリットくらいとシンプルで本体左側面は何もないです。

次に本体右側面を確認すると音量ボタンに電源ボタンと毎度お馴染みのボタン配置となっています。

次に本体右側面を確認すると音量ボタンに電源ボタンと毎度お馴染みのボタン配置となっています。

最後に本体下部を確認するとUSB-CにスピーカーグリルにマイクにSIMトレイとお馴染みの配置です。

最後に本体下部を確認するとUSB-CにスピーカーグリルにマイクにSIMトレイとお馴染みの配置です。

サイドフレームはアルミを採用しておりフラット形状かつマット仕上げで質感は高めです。ただ3色あるカラバリの内今回購入したブラックのみサイドフレームもブラックとなっています。

サイドフレームはアルミを採用しておりフラット形状かつマット仕上げで質感は高めです。ただ3色あるカラバリの内今回購入したブラックのみサイドフレームもブラックとなっています。

想定していたよりも深みのあるブラックという感じなのでかなり引き締まった印象を受けます。

背面を確認すると巨大なサークル型のカメラデザインでカメラリングにレッドが採用されています。ちなみに海外サイトによるとツートンカラーのシルバーはシルバー部分がガラスを採用しています。

背面を確認すると巨大なサークル型のカメラデザインでカメラリングにレッドが採用されています。ちなみに海外サイトによるとツートンカラーのシルバーはシルバー部分がガラスを採用しています。

そしてブラック部分はレザー基調となっており逆にレザーで統一しなかったからこそ面白いです。

今回購入したブラックとホワイトに関してはガラスかつマット仕上げで非常に分かりやすいです。少なくともブラックはvivo X100 Proのブラックのようにちょっとラメが入った感じに見えます。

今回購入したブラックとホワイトに関してはガラスかつマット仕上げで非常に分かりやすいです。少なくともブラックはvivo X100 Proのブラックのようにちょっとラメが入った感じに見えます。

Xiaomi 14 Ultraと比較。

そしてここからXiaomi 14 Ultraからどのように進化したのかざっくりと比較したいと思います。まず本体サイズを確認すると縦横はほぼ一緒ですがXiaomi 15 Ultraは本体の厚みが増しています。

そしてここからXiaomi 14 Ultraからどのように進化したのかざっくりと比較したいと思います。まず本体サイズを確認すると縦横はほぼ一緒ですがXiaomi 15 Ultraは本体の厚みが増しています。

さらに本体の重さも6g近く重くなっており縦横が一緒だからこそ片手で持った時に実感しやすいです。

また前モデル対比でカメラ部分により重心が寄っているのでユーザーによってはストレスかもです。ちなみにシルバーは縦横は一緒ですが厚みが9.48mmに重さが229gとさらに大型化する感じです。

また前モデル対比でカメラ部分により重心が寄っているのでユーザーによってはストレスかもです。ちなみにシルバーは縦横は一緒ですが厚みが9.48mmに重さが229gとさらに大型化する感じです。

前モデルと比較してサイドフレームの質感やボタンの配置などに特段変更もないですが背面を確認すると個人的には嬉しい進化を遂げており少なくともブラックは背面部分の面積が増えました。

前モデルと比較してサイドフレームの質感やボタンの配置などに特段変更もないですが背面を確認すると個人的には嬉しい進化を遂げており少なくともブラックは背面部分の面積が増えました。

前モデルは背面のレザーが途中できれてサイドフレームと同じくアルミになっていましたがXiaomi 15 Ultraは中途半端にサイドフレームと融合していないのでより好みのデザインです。

そしてカメラ関して巨大なサークル型は一緒ですがXiaomi 15 Ultraはデザインに配慮している印象を受けます。ちなみに実測値になりますがXiaomi 14 Ultraはカメラバンプ込みで15.9mmに対してXiaomi 15 Ultraは15.7mmと何回か計測したところXiaomi 15 Ultraの方がトータルで薄いです。

そしてカメラ関して巨大なサークル型は一緒ですがXiaomi 15 Ultraはデザインに配慮している印象を受けます。ちなみに実測値になりますがXiaomi 14 Ultraはカメラバンプ込みで15.9mmに対してXiaomi 15 Ultraは15.7mmと何回か計測したところXiaomi 15 Ultraの方がトータルで薄いです。

カメラ部分は比較してみると明らかに大型化していますがトータルで薄型化しているのは意外です。

カメラ部分は比較してみると明らかに大型化していますがトータルで薄型化しているのは意外です。

またこれだけのカメラバンプがあるとテーブルに置いた時に左右にガタガタしないですがケースなしで使う場合は邪魔に感じる可能性があり個人的にはケースをつけたくなる感じです。

デザイン全体で見た時にとXiaomi 15 Ultraは前モデルからより分かりやすくなった印象です。前モデルは質感が一緒でホワイトとブラックの2色でしたが今回は質感が違うので悩ましいかもしれません。

デザイン全体で見た時にとXiaomi 15 Ultraは前モデルからより分かりやすくなった印象です。前モデルは質感が一緒でホワイトとブラックの2色でしたが今回は質感が違うので悩ましいかもしれません。

ディスプレイを確認。

次にディスプレイを確認していきたいと思いますがディスプレイサイズは筐体サイズからも一緒です。そして前モデルと同様にマイクロクワッドカーブディスプレイの搭載にパンチホールと一緒です。

次にディスプレイを確認していきたいと思いますがディスプレイサイズは筐体サイズからも一緒です。そして前モデルと同様にマイクロクワッドカーブディスプレイの搭載にパンチホールと一緒です。

さらにスペック部分でみても表示解像度や可変式120Hz表示に対応などほぼ進化がないです。

さらにスペック部分でみても表示解像度や可変式120Hz表示に対応などほぼ進化がないです。

ディスプレイ輝度を比較。

ただディスプレイ輝度に関しては進化しており海外サイトのテスト結果を参考にすると前モデルは自動調節で1281nitsに対してXiaomi 15 Ultraは自動調節で1599nitsとしっかり進化しています。

ただディスプレイ輝度に関しては進化しており海外サイトのテスト結果を参考にすると前モデルは自動調節で1281nitsに対してXiaomi 15 Ultraは自動調節で1599nitsとしっかり進化しています。

ピーク輝度がほとんど変わらないことからほぼ変わらないと思っていましたが想定以上の強化です。実際に日中に屋内で比較してみると本当に僅かですがXiaomi 15 Ultraの方が明るいです。

また夜室内で比較してみてもXiaomi 15 Ultraの方が僅かに明るいという印象を受けます。あとサンプルを撮りに行ってきた時もXiaomi 15 Ultraの方が僅かに明るいという印象でした。

また夜室内で比較してみてもXiaomi 15 Ultraの方が僅かに明るいという印象を受けます。あとサンプルを撮りに行ってきた時もXiaomi 15 Ultraの方が僅かに明るいという印象でした。

とはいえ実際に比較すれば明るくなっていることを確認出来ますがそこまで明確な違いはない印象です。

また試してみることは無理ですがXiaomi 15 UltraはXiaomi Shield Glass 2.0に強化されています。Xiaomiの発表によると荒い路面に落とした際の耐衝撃性は前モデル対比で25%改善しています。

また試してみることは無理ですがXiaomi 15 UltraはXiaomi Shield Glass 2.0に強化されています。Xiaomiの発表によると荒い路面に落とした際の耐衝撃性は前モデル対比で25%改善しています。

ちなみにカメラ部分にGorilla Glass 7iを採用で前モデルから耐久性が82%改善しています。ディスプレイの耐久性に関してはXiaomiの独自規格でメーカーの発表内容を正直信じるしかないですがXiaomi Shield GlassはGorilla Victus対比で耐久性は10倍あるとの話です。

なので単純に考えればXiaomi Shield Glass2.0はGorilla Glass Victus 2より優秀なのかもしれません。ただディスプレイが僅かとはいえ湾曲している以上フラット形状と比較すれば耐久性は低いかもしれません。

コンテンツの表示を比較。

あとYouTubeを再生してみると今回試した感じではXiaomi 15 Ultraの方が僅かに黒が濃くなったような印象を受けます。そのため全体的に臨場感が増したように感じますが再生するコンテンツ次第かなと思います。

あとYouTubeを再生してみると今回試した感じではXiaomi 15 Ultraの方が僅かに黒が濃くなったような印象を受けます。そのため全体的に臨場感が増したように感じますが再生するコンテンツ次第かなと思います。

正直ディスプレイ部分はもうこれ以上分かりやすい進化の余地がないように見えてしまいます。ただディスプレイ輝度がスペック以上に進化を感じられたからこそユーザビリティは改善しているかなと思います。

正直ディスプレイ部分はもうこれ以上分かりやすい進化の余地がないように見えてしまいます。ただディスプレイ輝度がスペック以上に進化を感じられたからこそユーザビリティは改善しているかなと思います。

基礎スペックを確認。

そして基礎スペックを確認していきたいと思いますがXiaomi 15 UltraはAndroid15を標準搭載しています。個人的には相変わらず癖が強いUIだと思っており慣れの問題もあると思いますが使いにくいです。

そして基礎スペックを確認していきたいと思いますがXiaomi 15 UltraはAndroid15を標準搭載しています。個人的には相変わらず癖が強いUIだと思っており慣れの問題もあると思いますが使いにくいです。

アップデートサポートに関してグローバルモデルはメジャーは変わらないですがセキュリティは最大6年に拡張されており少しでも長く使いたいと思う人にとっては地味に嬉しいところです。

ローカライズとAI

一方で執筆時点では国内版が正式発表されていないため確認がとれていませんがMWCで展示されていたグローバルモデルに技適があることを考えると日本専用のファームウェアが存在していない可能性があることからもドコモのn79やおサイフケータイなどは非対応の可能性があります。

一方で執筆時点では国内版が正式発表されていないため確認がとれていませんがMWCで展示されていたグローバルモデルに技適があることを考えると日本専用のファームウェアが存在していない可能性があることからもドコモのn79やおサイフケータイなどは非対応の可能性があります。

ただローカライズが不十分だとしても機種自体に魅力を感じる人は迷わず購入すると思います。個人的にはおサイフケータイの代替手段はいくらでもあるけどXiaomi 15 Ultraの代替手段はないと思っちゃいます。

ちなみに手持ちの香港版だとしっかり技適があるのでグローバルモデルが国内発売になるのかなと思います。

そしてグローバルモデルに関してはGeminiに対応はもちろんかこって検索にも対応しています。また純正メモアプリを通して翻訳や校正に要約にレイアウトの調整をAIが行ってくれます。

そしてグローバルモデルに関してはGeminiに対応はもちろんかこって検索にも対応しています。また純正メモアプリを通して翻訳や校正に要約にレイアウトの調整をAIが行ってくれます。

レコーダーアプリでは話者を識別した上で文字起こしをした上で翻訳に対応と他社と一緒です。そして純正アルバム経由でオブジェクトのの消去や反射除去など最低限揃っている感じになります。

あとXiaomi 15 Ultraが対応しているAI機能のほとんどがオンライン処理なので注意が必要です。

容量構成を確認。

そして容量構成を確認すると香港版に関してはRAM16GBで空いたストレージを活かした仮想RAMにも対応しています。また香港版に関しては512GBモデルに加え1TBモデルまで用意されておりストレージオプションが地味に充実している印象を受けます。

そして容量構成を確認すると香港版に関してはRAM16GBで空いたストレージを活かした仮想RAMにも対応しています。また香港版に関しては512GBモデルに加え1TBモデルまで用意されておりストレージオプションが地味に充実している印象を受けます。

ストレージ規格はUFS4.0でSDカードスロット非搭載というのは前モデルから変更がないです。次にXiaomi 15 UltraはSnapdragon 8 Eliteを搭載しておりパフォーマンスはトップクラスになります。

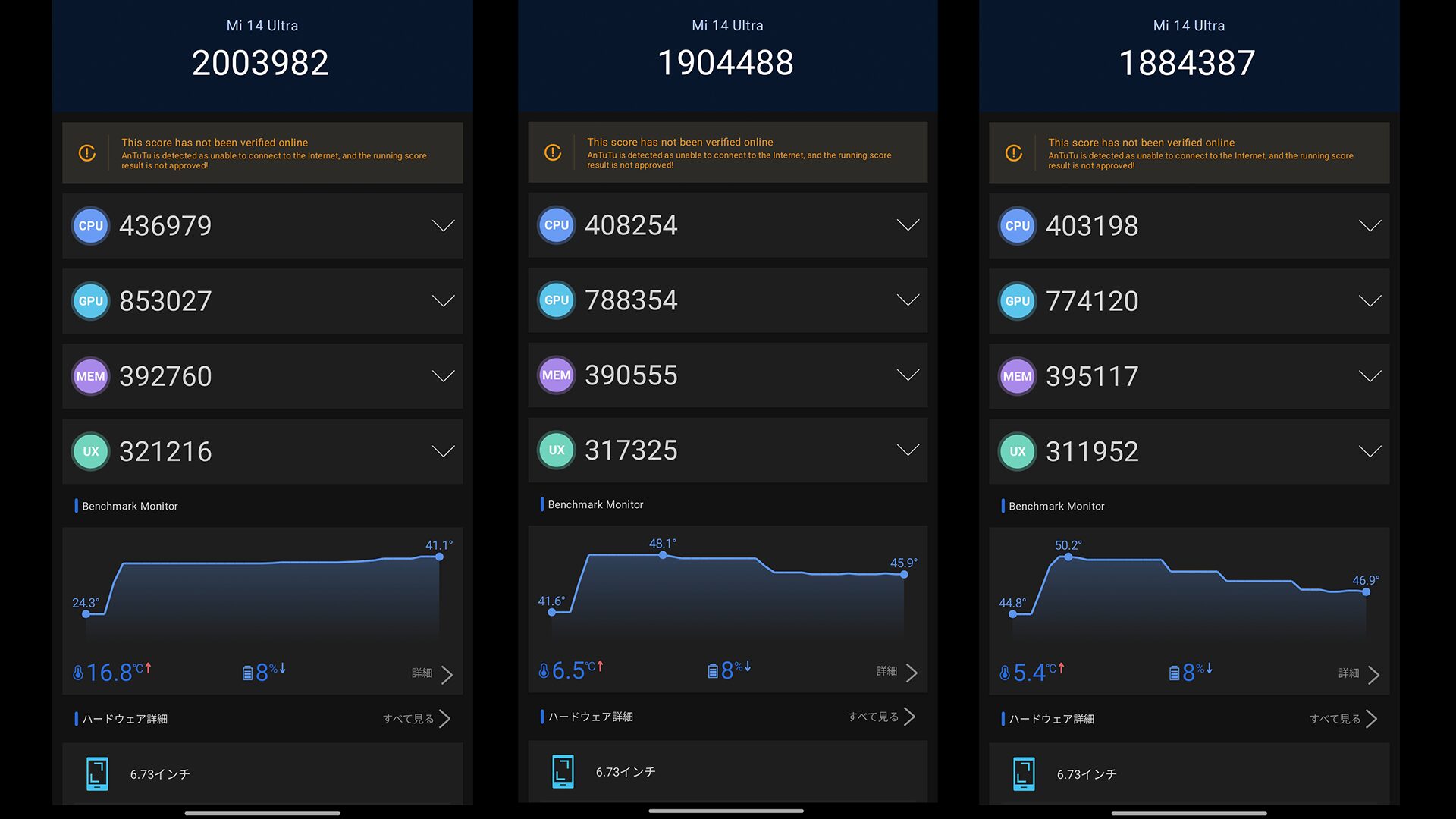

またXiaomiによると立体デュアルチャンネルICELOOPシステムを搭載して放熱性能をより強化しています。とりあえず発熱の程度を調べるためにベンチマークを3回連続で回して負荷をかけてみました。

発熱とパフォーマンスを比較。

Xiaomi 15 Ultraは開封初日に計測しているとはいえ発熱に関して懸念要素が多いです。内部温度に関してはXiaomi 14 Ultraの方が高いので実際に持ってみると不快に感じやすいです。

Xiaomi 15 Ultraは開封初日に計測しているとはいえ発熱に関して懸念要素が多いです。内部温度に関してはXiaomi 14 Ultraの方が高いので実際に持ってみると不快に感じやすいです。

ただXiaomi 15 Ultraは3回目を計測中に発熱が原因でベンチマークが強制終了になりました。そのため3回目だけ15分程度あけてから計測しているのでXiaomi 14 Ultraの方がまだマシです。

ちなみに計測終了ごとに外部温度を計測してみましたがXiaomi 14 Ultraは36.3/37.6/42.3度でXiaomi 15 Ultraは41.0/45.8で時間が経過してからの3回目は44.5度とギリギリ測定できた感じになります。

ちなみに計測終了ごとに外部温度を計測してみましたがXiaomi 14 Ultraは36.3/37.6/42.3度でXiaomi 15 Ultraは41.0/45.8で時間が経過してからの3回目は44.5度とギリギリ測定できた感じになります。

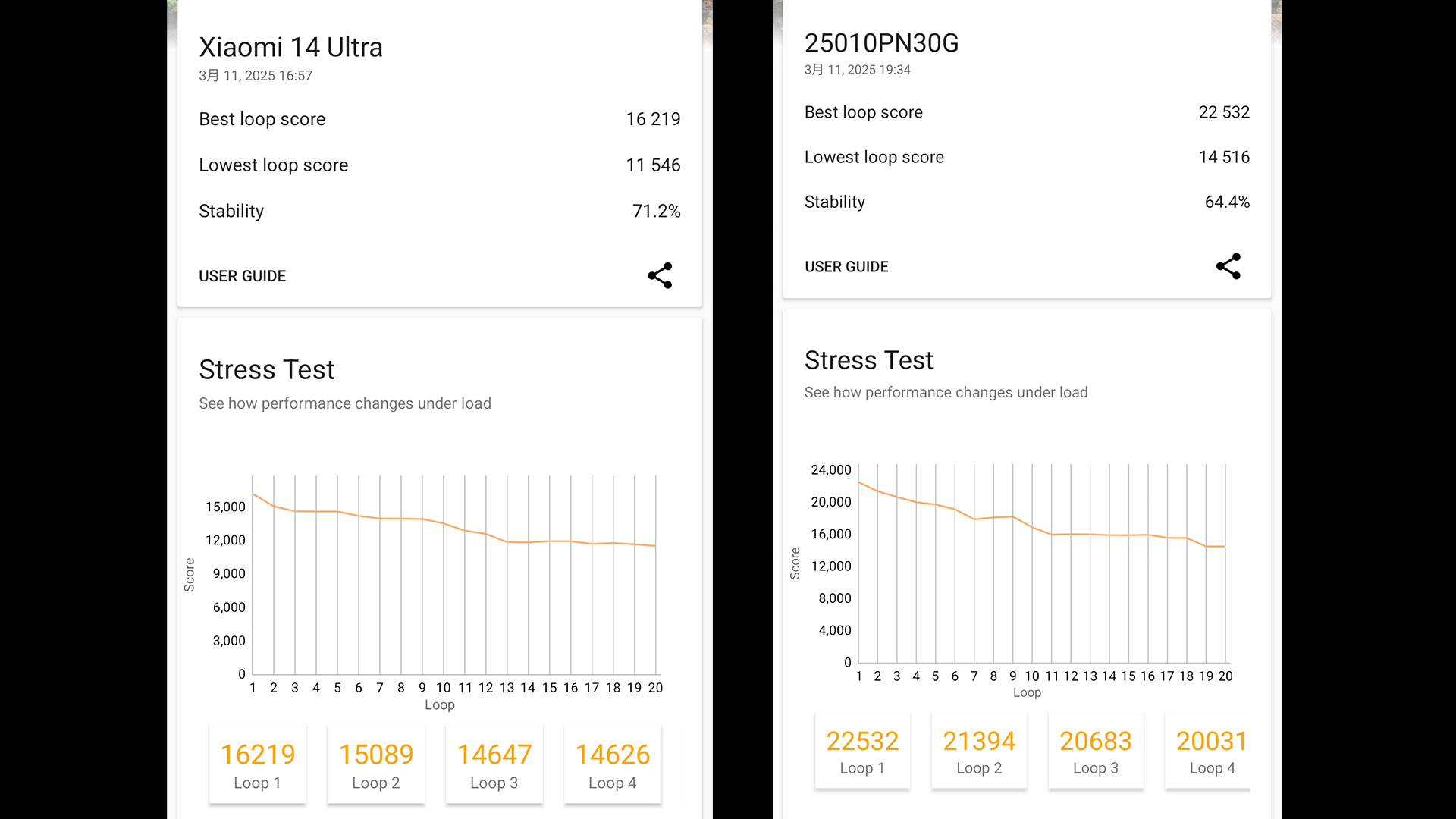

そしてパフォーマンスの持続性を調べるために3D Mark Wild Life Stress Testをしてみました。

とはいえ先ほどと同じく発熱で強制終了になってしまい3回目でようやく最後まで完走できた感じです。正直安定率が60%超えとは言えない感じで計測終了後に外部温度を計測してみたところXiaomi 14 Ultraは42.8度でXiaomi 15 Ultraは45.3度と外部温度にも地味に差がある印象を受けます。

とはいえ先ほどと同じく発熱で強制終了になってしまい3回目でようやく最後まで完走できた感じです。正直安定率が60%超えとは言えない感じで計測終了後に外部温度を計測してみたところXiaomi 14 Ultraは42.8度でXiaomi 15 Ultraは45.3度と外部温度にも地味に差がある印象を受けます。

とりあえず開封初日ということもありますが他の機種も同じ条件で回してここまでひどくないです。ちょっと今後様子見が必要ですがゲームをそれなりにやりたい場合大丈夫なのかちょっと疑問です。

バッテリー関連を確認。

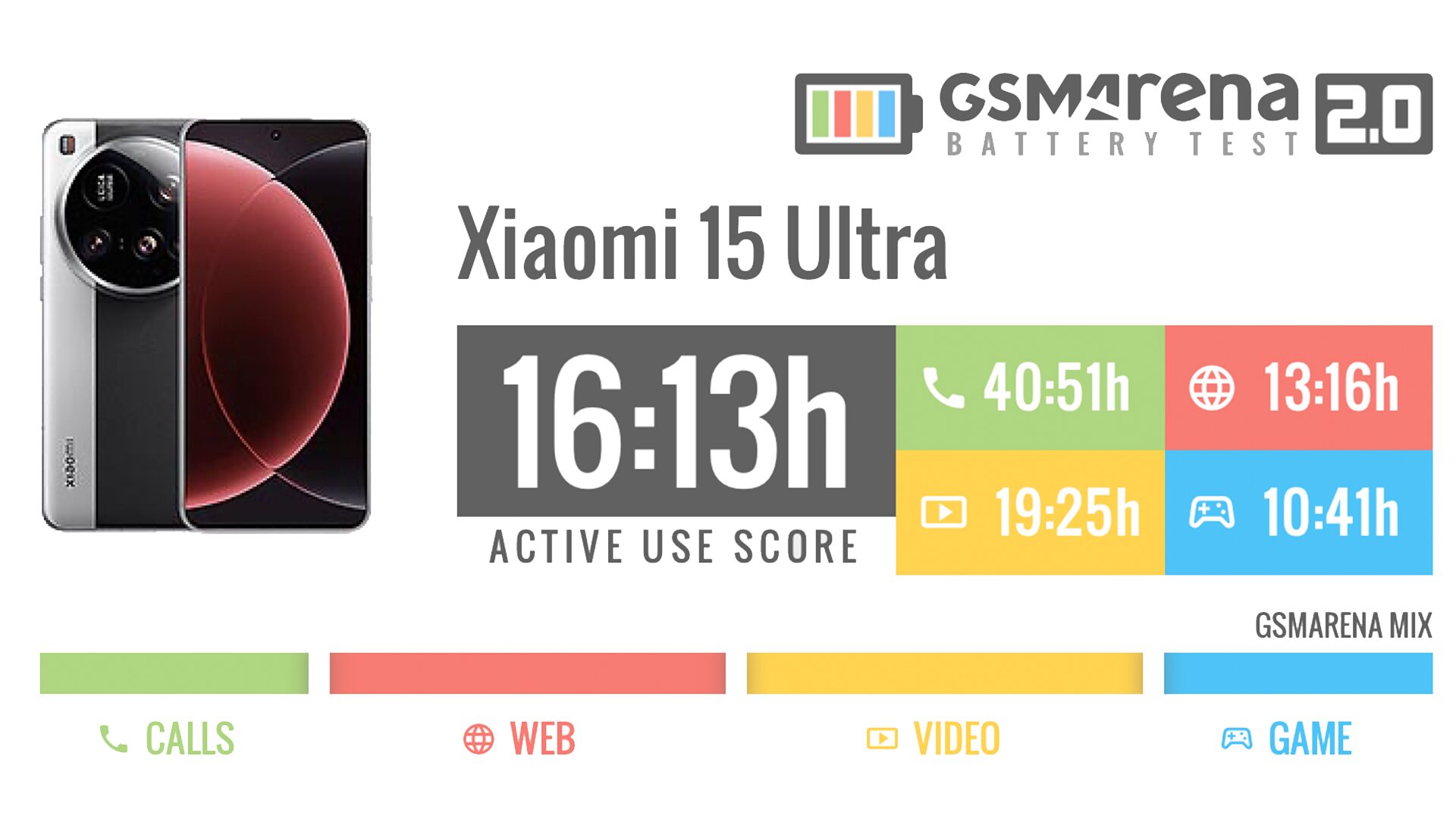

バッテリー関連に関してグローバルモデルは大陸版と異なり5410mAhのバッテリーを搭載しています。ただ大陸版が6000mAhのバッテリーを搭載しているからこそ電池持ちは懸念事項の一つでした。

そして海外サイトのバッテリーテストの結果を参考にするとXiaomi 15 Ultraは16時間オーバーを記録しています。もちろん今後電池持ちが本当に優秀なのか試してみる必要がありますが前モデルより大幅な改善を遂げています。

Xperia 1ⅥやiPhone 16 Pro Maxが17時間を超えていることからもトップクラスには残念なことに及びません。ただ同世代の中華系が15時間ちょいであることを考えるとXiaomi 15 Ultraは頭一つ抜けた感じになります。

Xperia 1ⅥやiPhone 16 Pro Maxが17時間を超えていることからもトップクラスには残念なことに及びません。ただ同世代の中華系が15時間ちょいであることを考えるとXiaomi 15 Ultraは頭一つ抜けた感じになります。

正直ここまでスコアが改善されると思っていなかったのでいい意味で期待を裏切られました。逆にグローバルモデルがここまでスコアが優秀であることからも大陸版の電池持ちは恐ろしいのかもしれません。

ただ開封初日の印象でめっちゃ簡単に電池が減るのでスコアほど電池持ちが優秀とは思えないです。なので今後しっかり設定した上で最適化が終了するまでは様子見をしていく必要があります。

次に充電速度に関して海外サイトを参考にすると前モデルは充電開始30分で93%でフル充電に34分です。そしてXiaomi 15 Ultraは充電開始30分で72%でフル充電に要した時間は51分と遅くなっています。

次に充電速度に関して海外サイトを参考にすると前モデルは充電開始30分で93%でフル充電に34分です。そしてXiaomi 15 Ultraは充電開始30分で72%でフル充電に要した時間は51分と遅くなっています。

やはりバッテリー容量が増えたにも関わらず充電速度が変わらないので全体的に遅くなっています。ただカメラ部分が大型化した影響か充電速度が制限される機種が多い中で健闘しているかなと思います。

その他を比較。

その他中華系はIP69対応機種が増えている中でXiaomi 15 Ultraは前モデルと同じIP68です。個人的にはIP69への耐水性能を活かす使い方が思いつかないので非対応でも問題ないと思っちゃいます。

その他中華系はIP69対応機種が増えている中でXiaomi 15 Ultraは前モデルと同じIP68です。個人的にはIP69への耐水性能を活かす使い方が思いつかないので非対応でも問題ないと思っちゃいます。

生体認証に関してインカメラを利用した2D顔認証は共通ですがXiaomi 15 Ultraはようやく超音波式画面内指紋センサーに対応しておりやはり超音波式の方がストレスなく認証ができます。

ただXiaomi 14 Ultraでも十分快適でXiaomi 15 Ultraの方がちょっと速くなった程度です。またセキュリティの面でも超音波式に強化されたことでより強化されたのかなと思います。

そして音量を70%に設定した上でスピーカーテストをしてみました。設定は同じにしていますがXiaomi 15 Ultraの方が音が軽く聞こえ音質が悪化した印象です。

カメラを確認。

次に最大の特徴となるカメラを確認していきたいと思いますが他社のようなカメラ専用ボタンはないです。いかにもカメラに見えるようなデザインであるシルバーがあるからこそあっても良かったのかもしれません。

次に最大の特徴となるカメラを確認していきたいと思いますが他社のようなカメラ専用ボタンはないです。いかにもカメラに見えるようなデザインであるシルバーがあるからこそあっても良かったのかもしれません。

そしてカメラセンサーを見ると超広角がSamsungのJN5に変更されたことで小型化しています。

一方で2つ目の望遠はHP9+ペリスコープを採用したことでスマホレベルではトップクラスです。ただ内部スペースをかなり逼迫することからも超広角の小型化に繋がった可能性があるかなと思います。

一方で2つ目の望遠はHP9+ペリスコープを採用したことでスマホレベルではトップクラスです。ただ内部スペースをかなり逼迫することからも超広角の小型化に繋がった可能性があるかなと思います。

またマクロ撮影に関して超広角を利用した場合は最短撮影距離が5cmで3倍望遠の場合は10cmです。そして4.3倍望遠に関しては海外サイトによると40cm以下に寄ることは難しいとしています。

なので3倍望遠は接写もできる一方で4.3倍望遠に関しては長距離撮影に特化したという感じで、とりあえず写真のサンプルを撮影してきたのでご確認下さい。

超広角で撮影。

今回のサンプルはXiaomi 14 Ultra/Xiaomi 15 Ultraの順番になっているので予めご了承下さい。

今回のサンプルはXiaomi 14 Ultra/Xiaomi 15 Ultraの順番になっているので予めご了承下さい。

あいにくの天気ということもありますがXiaomi 14 Ultraの方がより明るく補正されている印象を受けます。

あいにくの天気ということもありますがXiaomi 14 Ultraの方がより明るく補正されている印象を受けます。

広角で撮影。

Xiaomi 15 Ultraの方が黒がよりはっきりしている印象を受けます。

Xiaomi 15 Ultraの方が黒がよりはっきりしている印象を受けます。

次に接写をしてみました。

次に接写をしてみました。

Xiaomi 15 Ultraの方がより現実よりの色味になっている印象を受けます。

Xiaomi 15 Ultraの方がより現実よりの色味になっている印象を受けます。

ポートレートで撮影。

可変絞りが廃止になった影響もあるのかXiaomi 15 Ultraは被写体に寄りやすくなった印象を受けます。

可変絞りが廃止になった影響もあるのかXiaomi 15 Ultraは被写体に寄りやすくなった印象を受けます。

またXiaomi 15 Ultraの方がタップせずとも狙ったところにフォーカスが合うことも増えた印象です。

またXiaomi 15 Ultraの方がタップせずとも狙ったところにフォーカスが合うことも増えた印象です。

次にポートレートで2倍で撮影してみました。

次にポートレートで2倍で撮影してみました。

明らかにフォーカス精度が改善されていることを確認することが出来ます。

明らかにフォーカス精度が改善されていることを確認することが出来ます。

そして3倍で撮影してみました。

そして3倍で撮影してみました。

ちょっと思っていたよりも画角が違う感じで撮れていました。。

ちょっと思っていたよりも画角が違う感じで撮れていました。。

そして2つ目の望遠で撮影しており、Xiaomi 14 Ultraは5倍でXiaomi 15 Ultraは4.3倍です。

そして2つ目の望遠で撮影しており、Xiaomi 14 Ultraは5倍でXiaomi 15 Ultraは4.3倍です。

ポートレート撮影全体で見てもXiaomi 15 Ultraは取り回しがかなり改善された印象を受けます。

ポートレート撮影全体で見てもXiaomi 15 Ultraは取り回しがかなり改善された印象を受けます。

望遠で撮影。

まずは3倍で撮影してみました。

まずは3倍で撮影してみました。

次にXiaomi 15 Ultraにとって光学となる4.3倍で撮影してみました。

次にXiaomi 15 Ultraにとって光学となる4.3倍で撮影してみました。

そして10倍で撮影してみましたがXiaomi 15 Ultraの方がここまでは全体的に明るい印象を受けます。

そして10倍で撮影してみましたがXiaomi 15 Ultraの方がここまでは全体的に明るい印象を受けます。

20倍で撮影してみましたがXiaomi 14 Ultraは一気にノイズが増えた印象を受けます。

20倍で撮影してみましたがXiaomi 14 Ultraは一気にノイズが増えた印象を受けます。

30倍で撮影してみましたがXiaomi 14 UltraはAIによる加工感がかなり強めに感じます。

30倍で撮影してみましたがXiaomi 14 UltraはAIによる加工感がかなり強めに感じます。

50倍になるとXiaomi 15 Ultraの方がまだディテールは生きている印象を受けます。

50倍になるとXiaomi 15 Ultraの方がまだディテールは生きている印象を受けます。

最後に100倍で撮影してみましたが望遠センサーが進化したことをしっかり確認できます。

最後に100倍で撮影してみましたが望遠センサーが進化したことをしっかり確認できます。

スーパーマクロで撮影

次にスーパーマクロモードで撮影してみました。

次にスーパーマクロモードで撮影してみました。

やはりXiaomi 15 Ultraの方がよりクリアに撮れている印象を受けます。ちなみにスーパーマクロモードは従来通り最大2倍までに対応しており、それぞれの望遠の光学倍率で接写しようとすると自動でテレマクロに切り替わる感じです。

やはりXiaomi 15 Ultraの方がよりクリアに撮れている印象を受けます。ちなみにスーパーマクロモードは従来通り最大2倍までに対応しており、それぞれの望遠の光学倍率で接写しようとすると自動でテレマクロに切り替わる感じです。

個人的にはマクロモードをオンにしてから2倍/3倍/4.3倍のように選べた方が分かりやすいと思っちゃいます。

ズームで撮影。

次にXiaomi 14 Ultraは5倍でXiaomi 15 Ultraは4.3倍と2つ目の望遠センサーの光学画角で撮影してみました。

次にXiaomi 14 Ultraは5倍でXiaomi 15 Ultraは4.3倍と2つ目の望遠センサーの光学画角で撮影してみました。

単純にセンサーサイズの差もありXiaomi 15 Ultraの方が光学ボケが強いです。そのため加工感が弱くなるのでより自然に撮れている印象を受けます。

単純にセンサーサイズの差もありXiaomi 15 Ultraの方が光学ボケが強いです。そのため加工感が弱くなるのでより自然に撮れている印象を受けます。

天気も悪かったせいもあるのかXiaomi 14 Ultraの方がノイズが多い印象を受けます。

天気も悪かったせいもあるのかXiaomi 14 Ultraの方がノイズが多い印象を受けます。

やはり望遠はXiaomi 15 Ultraの方が安定している印象を受けます。

やはり望遠はXiaomi 15 Ultraの方が安定している印象を受けます。

一応30倍でカモを撮影してみました。

一応30倍でカモを撮影してみました。

超広角(低照度)で撮影。

次に低照度の環境で手持ちでサンプルを撮影してきました。最初に気になった部分として自分が見逃しているだけであれば申し訳ないですが夜景モードが

Xiaomi 14 UltraのようになくXiaomi 15 Ultraは自動判定になっているかなと思います。

Xiaomi 15 Ultraは手ぶれも絡んでいるのかかなり強めのフレアが発生しています。

Xiaomi 15 Ultraは手ぶれも絡んでいるのかかなり強めのフレアが発生しています。

広角(低照度)で撮影。

ちなみに露光時間はほとんど変わらない感じです。

ちなみに露光時間はほとんど変わらない感じです。

Xiaomi 15 Ultraはちょっと無理して明るく補正している印象を受けます。

Xiaomi 15 Ultraはちょっと無理して明るく補正している印象を受けます。

ただ明るく補正しているからこそ黒潰れはしにくくなっている印象です。

ただ明るく補正しているからこそ黒潰れはしにくくなっている印象です。

望遠(低照度)で撮影

まずは2倍で撮影してみました。

まずは2倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

最後に4.3倍で撮影してみました夜になるとXiaomi 15 Ultraの方がちょっと手ぶれしやすい印象です。

最後に4.3倍で撮影してみました夜になるとXiaomi 15 Ultraの方がちょっと手ぶれしやすい印象です。

Photography Kitを確認。

最後に購入特典で貰えたPhotography Kitをざっくりと確認していきたいと思います。

最後に購入特典で貰えたPhotography Kitをざっくりと確認していきたいと思います。

ざっくり付属品を確認するケースにグリップにレンズフィルター用のアダプターという感じです。起点となるケースは通常のケースとして使うことも可能で自分は基本このスタイルの予定です。

ざっくり付属品を確認するケースにグリップにレンズフィルター用のアダプターという感じです。起点となるケースは通常のケースとして使うことも可能で自分は基本このスタイルの予定です。

ただ本体下部が大きく開口しているためスマホショルダーと合わせて使うことは厳しいと思います。

ただ本体下部が大きく開口しているためスマホショルダーと合わせて使うことは厳しいと思います。

そしてカメラグリップに関して本体のUSB-Cに差し込む形で本体と接続する感じになります。

そしてカメラグリップに関して本体のUSB-Cに差し込む形で本体と接続する感じになります。

グリップ自体に2000mAhのバッテリーを搭載していることからも予備バッテリーとしても嬉しいところです。

グリップ自体に2000mAhのバッテリーを搭載していることからも予備バッテリーとしても嬉しいところです。

またグリップ部分にストラップホールがあるのでグリップ込みならスマホショルダーもいけます。

またグリップ部分にストラップホールがあるのでグリップ込みならスマホショルダーもいけます。

そしてグリップ部分にシャッターボタン/ビデオ撮影ボタン/ズームローラーなどのボタンを搭載しています。シャッターボタンを長押しすることでカメラを起動することが可能でそのまま撮影に入れます。

そしてグリップ部分にシャッターボタン/ビデオ撮影ボタン/ズームローラーなどのボタンを搭載しています。シャッターボタンを長押しすることでカメラを起動することが可能でそのまま撮影に入れます。

またズームローラーを軽く押すと本体の0.6/1/2/3/4.3倍と切り替えていくことが可能です。そしてズームローラーを長く押すと細かいズーム倍率に調節が可能と意外とわかりやすいです。

またズームローラーを軽く押すと本体の0.6/1/2/3/4.3倍と切り替えていくことが可能です。そしてズームローラーを長く押すと細かいズーム倍率に調節が可能と意外とわかりやすいです。

また録画ボタンを長押しすることでビデオを起動するのでそのまま撮影に入ることも可能です。

個人的には十分に分かりやすいボタンだと思いますがやはりネックなのはフル装備になるとそれなりの重さになってしまうことでこの重さになるとストレスに感じる人もいるかもしれません。

個人的には十分に分かりやすいボタンだと思いますがやはりネックなのはフル装備になるとそれなりの重さになってしまうことでこの重さになるとストレスに感じる人もいるかもしれません。

まとめ。

今回はXiaomi 15 Ultraの香港版を購入したので開封しつつ前モデルと比較してみました。個人的にデザインがより好みになった上に安定性がより強化されたのは非常に嬉しいところです。

今回はXiaomi 15 Ultraの香港版を購入したので開封しつつ前モデルと比較してみました。個人的にデザインがより好みになった上に安定性がより強化されたのは非常に嬉しいところです。

カメラに関しては今後しっかり使っていく必要がありますが最初の印象とは全然悪くないです。執筆時点で国内発表されていないため何ともですが20万円なら全然ありかなと思います。

ちなみに少しでも早く欲しかったので毎度お馴染みのまめこさんにお願いして購入しました。何より欲しいと思う人は絶対Kitが購入特典でもらえる期間内で購入した方がいいと思います。