スマホ市場がどんどん成熟するにつれて仕方ないのかもしれませんがデザインもほぼ均一化されてきた印象を受けます。その中で遠く離れた場所からでも一目で分かるデザインを目指したのがNothingとの話です。

お洒落なデザインでありながらも価格は安いとコスパの良さで一気にシェアを拡大した印象を受けます。今回はNothing Phone (3)をお借りしつつ購入したので開封レビューをしつつPixel 10と比較してたいと思います。

開封。

最初にちょっと文句を言わせて頂くと発売日に手元に届かなかったのが残念でした。そして貸出機が手元に届いのも発売日直前だったので自分が購入した個体でレビューをしようと計画していました。

最初にちょっと文句を言わせて頂くと発売日に手元に届かなかったのが残念でした。そして貸出機が手元に届いのも発売日直前だったので自分が購入した個体でレビューをしようと計画していました。

ただ結局発売日から2日後に届いたこともあり今回の記事においてカメラサンプルとベンチマークは貸出機を使っておりそれ以外に関しては自分の個体を使っている感じです。

その上で開封をしていきたいと思いますが歴代モデルと比較するとかなり大きめの化粧箱に変更されました。

付属品を確認するとUSB-Cケーブル。

付属品を確認するとUSB-Cケーブル。

次にSIMピンに説明書と特段同梱物は変わっていません。

次にSIMピンに説明書と特段同梱物は変わっていません。

一方で個人的に嬉しい部分としてはクリアケースが同梱されていることで別途購入が不要です。

一方で個人的に嬉しい部分としてはクリアケースが同梱されていることで別途購入が不要です。

本体のデザインを活かすならクリアケースがベストで付属品でカバー出来るのは丁度いいです。またスクリーンプロテクターも標準装着されているため拘りがなければ別途必要はないです。

本体のデザインを活かすならクリアケースがベストで付属品でカバー出来るのは丁度いいです。またスクリーンプロテクターも標準装着されているため拘りがなければ別途必要はないです。

ユーザーが別途用意すべきは電源アダプターで最大充電速度で充電するなら60W以上の物がいいと思います。何より付属品だけで最低限のアクセサリーは揃うのでユーザーのお財布に優しいと思います。

ユーザーが別途用意すべきは電源アダプターで最大充電速度で充電するなら60W以上の物がいいと思います。何より付属品だけで最低限のアクセサリーは揃うのでユーザーのお財布に優しいと思います。

デザインを確認。

次にNothing Phone (3)の分かりやすい特徴とも言えるデザインを確認したいと思います。まず本体上部を確認するとスピーカーグリルにアンテナスリットにマイクを搭載しています。

次にNothing Phone (3)の分かりやすい特徴とも言えるデザインを確認したいと思います。まず本体上部を確認するとスピーカーグリルにアンテナスリットにマイクを搭載しています。

そして本体左側面を確認すると音量ボタンを搭載しておりAndroidで見れば珍しいです。

そして本体左側面を確認すると音量ボタンを搭載しておりAndroidで見れば珍しいです。

次に本体右側面を確認すると電源ボタンに加えNothing Phone (3a)で新たに追加されたエッセンシャルキーを搭載しており簡単に言えばNothing AIのためのショートカットボタンという感じです。

次に本体右側面を確認すると電源ボタンに加えNothing Phone (3a)で新たに追加されたエッセンシャルキーを搭載しており簡単に言えばNothing AIのためのショートカットボタンという感じです。

最後に本体下部を確認するとSIMトレイにマイクにスピーカーグリルにUSB-Cを搭載しています。サイドフレームは廉価版と異なりアルミを採用しつつフラット形状に加えマット仕上げを採用しています。

最後に本体下部を確認するとSIMトレイにマイクにスピーカーグリルにUSB-Cを搭載しています。サイドフレームは廉価版と異なりアルミを採用しつつフラット形状に加えマット仕上げを採用しています。

そして本体背面をフラット形状のガラスを採用しておりGorilla Glass Victusでコーティングしています。耐久性という部分ではちょっと心許ないですが基本派手に落とさない限りは大丈夫かなと思います。

そして本体背面をフラット形状のガラスを採用しておりGorilla Glass Victusでコーティングしています。耐久性という部分ではちょっと心許ないですが基本派手に落とさない限りは大丈夫かなと思います。

グリフマトリックスの採用。

またNothingと言えばグリフインターフェイスが特徴でしたがNothing Phone (3)では廃止になりました。その代わりに搭載されたのがグリフマトリックスで設定から表示するコンテンツを変更出来ます。

またNothingと言えばグリフインターフェイスが特徴でしたがNothing Phone (3)では廃止になりました。その代わりに搭載されたのがグリフマトリックスで設定から表示するコンテンツを変更出来ます。

個人的には時計や電池残量を背面でも確認できるのが地味に便利だと思いますがユーザー次第かなと思います。

自分は屋内でスマホを置く時はディスプレイを表にすることがほとんどなので従来のグリフインターフェイスだとほぼ恩恵がなかったからこそグリフマトリックスでも十分です。

自分は屋内でスマホを置く時はディスプレイを表にすることがほとんどなので従来のグリフインターフェイスだとほぼ恩恵がなかったからこそグリフマトリックスでも十分です。

何よりグリフインターフェイスがなくなってもNothingのデザインはしっかり踏襲されています。あとこのグリフマトリックスの切り替えが背面を押すことで出来るのはかなり面白いと思います。

またNothingとしては初めてIP68に対応したことで耐久性全般がしっかり底上げされた感じです。

Pixel 10と比較。

そしてここからは発表時期も価格帯も近いPixel 10とざっくりと比較していきたいと思います。まず筐体サイズに関しては大きな違いがありNothing Phone (3)はPixel 10 Pro XLに近いサイズ感です。

そしてここからは発表時期も価格帯も近いPixel 10とざっくりと比較していきたいと思います。まず筐体サイズに関しては大きな違いがありNothing Phone (3)はPixel 10 Pro XLに近いサイズ感です。

一般的な大型モデルに近いためどうしてもサイズ感的にユーザーを選ぶのかなと思います。

もちろんPixel 10の方がコンパクトなため持ちやすいですがNothing Phone (3)も横幅が76mm以下であることからも自分の手の大きさで見れば片手操作出来るので苦ではないです。

もちろんPixel 10の方がコンパクトなため持ちやすいですがNothing Phone (3)も横幅が76mm以下であることからも自分の手の大きさで見れば片手操作出来るので苦ではないです。

むしろNothing Phone (3)はサイズ感の割にそこまで重く感じないですがPixel 10はコンパクトだからこそ持ちやすい分ずっしり感はかなり強めなのでこちらもユーザーを選ぶかなと思います。

またボタン配置に関してNothing Phone (3)は音量ボタンが本体左側面に配置されておりPixel 10は音量ボタンと電源ボタンの搭載位置が上下逆で他社からみればどちらも異質です。

サイドフレームは両機種ともアルミを採用しつつフラット形状にマット仕上げと質感は似ています。

サイドフレームは両機種ともアルミを採用しつつフラット形状にマット仕上げと質感は似ています。

そしてバックパネルはフラット形状に光沢仕上げは共通ですがPixel 10の方が耐久性が上です。ちなみにNothing Phone (3)は2色展開で比較的指紋が目立ちにくいホワイトを選びました。

そしてバックパネルはフラット形状に光沢仕上げは共通ですがPixel 10の方が耐久性が上です。ちなみにNothing Phone (3)は2色展開で比較的指紋が目立ちにくいホワイトを選びました。

またカメラデザインを確認するとPixel 10は並列型を採用しているので非常にスッキリしています。一方でNothing Phone (3)はカメラ配置が集約されておらずグリフマトリックスを含めるとクワッドレンズカメラ構成を採用しているようにも見えますが好みが出やすいかなと思います。

またカメラデザインを確認するとPixel 10は並列型を採用しているので非常にスッキリしています。一方でNothing Phone (3)はカメラ配置が集約されておらずグリフマトリックスを含めるとクワッドレンズカメラ構成を採用しているようにも見えますが好みが出やすいかなと思います。

また台座部分がないためカメラレンズそれぞれが独立かつバンプしているのでちょっと異質です。ただテーブルに置いている時に全然ガタガタしないのは想定外でよく考えられているなと思います。

個人的にNothing Phone (3)はより実用的なデザインになった印象ですが単純に面白いです。見た目ほど取り回しが悪くないのでスペックより愛着を持ちやすいデザインなのかなと思います。

個人的にNothing Phone (3)はより実用的なデザインになった印象ですが単純に面白いです。見た目ほど取り回しが悪くないのでスペックより愛着を持ちやすいデザインなのかなと思います。

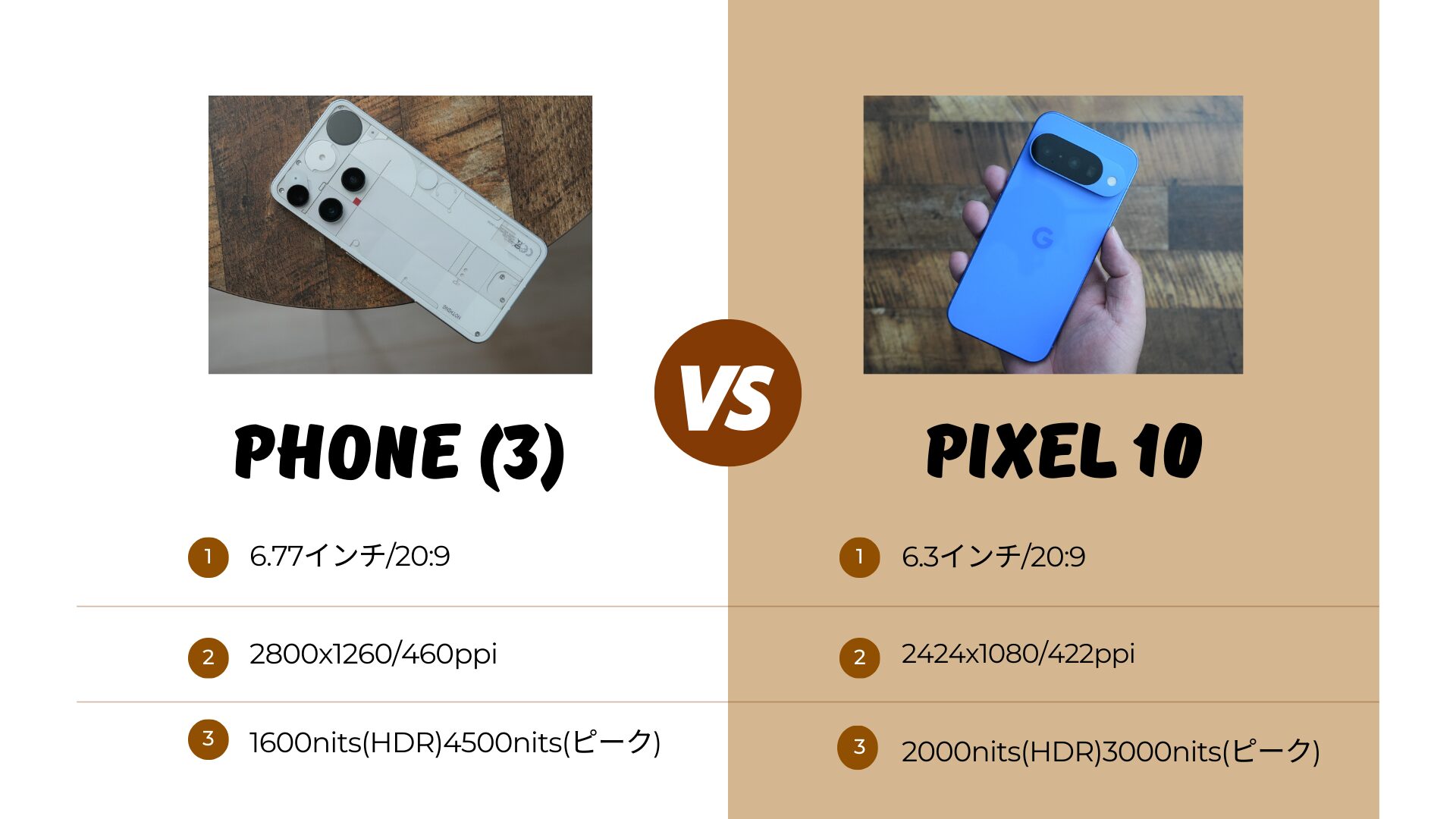

ディスプレイを確認。

次にディスプレイを確認していくと6.7インチと前モデルと比較しても同程度のサイズ感です。Nothingは廉価版含めて初代から6.7インチ前後のディスプレイサイズに落ち着いている印象を受けます。

次にディスプレイを確認していくと6.7インチと前モデルと比較しても同程度のサイズ感です。Nothingは廉価版含めて初代から6.7インチ前後のディスプレイサイズに落ち着いている印象を受けます。

フラットディスプレイを採用しており表示解像度はFHD+でLTPSの120Hz表示も変わらずです。両機種ともコストカットのためか可変式120Hz表示に非対応というのはちょっと残念です。

フラットディスプレイを採用しており表示解像度はFHD+でLTPSの120Hz表示も変わらずです。両機種ともコストカットのためか可変式120Hz表示に非対応というのはちょっと残念です。

コンテンツの表示を確認。

一応YouTubeを再生してみるとPixel 10の方が色味がよりクッキリしている印象を受けます。自分の目だとNothing Phone (3)はちょっと白く抜けているような印象で好みが出るのかなと思います。

一応YouTubeを再生してみるとPixel 10の方が色味がよりクッキリしている印象を受けます。自分の目だとNothing Phone (3)はちょっと白く抜けているような印象で好みが出るのかなと思います。

ディスプレイ輝度を確認。

またコンテンツの視認性に直結する部分としてディスプレイ輝度ですが前モデル対比で大幅な改善を遂げています。ちなみに海外サイトを参考にするとNothing Phone (2)は自動調節で998nitsに対してNothing Phone (3)は自動調節で1507nitsとオールシーンで十分に見やすいディスプレイに進化しました。

またコンテンツの視認性に直結する部分としてディスプレイ輝度ですが前モデル対比で大幅な改善を遂げています。ちなみに海外サイトを参考にするとNothing Phone (2)は自動調節で998nitsに対してNothing Phone (3)は自動調節で1507nitsとオールシーンで十分に見やすいディスプレイに進化しました。

一方で執筆時点でPixel 10のテスト結果が公開されていませんがPixel 9は自動調節で2232nitsとなっておりスペック上で底上げされているPixel 10はさらに明るい可能性があります。

実際に屋内で比較してみるとPixel 10の方が僅かに明るいかなという印象を受けます。ただ晴れた日に屋外で比較してみるとPixel 10の方が圧倒的に明るいので明確な差があります。

実際に屋内で比較してみるとPixel 10の方が僅かに明るいかなという印象を受けます。ただ晴れた日に屋外で比較してみるとPixel 10の方が圧倒的に明るいので明確な差があります。

正直ここまで差がつくと思っていなかった感じでPixel 10は無印にしては超明るいディスプレイだと思います。何よりNothing Phone (3)は着実な進化を遂げた一方でGoogleは近年輝度の強化にかなり積極的な印象を受けます。

あと耐久性の部分でNothing Phone (3)はGorilla Glass 7iでPixel 10に関してはGorilla Glass Victus 2を採用しているので僅かにPixel 10の方が優秀かなと思います。

あと耐久性の部分でNothing Phone (3)はGorilla Glass 7iでPixel 10に関してはGorilla Glass Victus 2を採用しているので僅かにPixel 10の方が優秀かなと思います。

単純にディスプレイサイズが大きい分Nothing Phone (3)の方がコンテンツの視認性がいいです。

一方でPixel 10に関しては無印でありながらディスプレイにほとんど隙がないのがポイントなのかなと思います。

一方でPixel 10に関しては無印でありながらディスプレイにほとんど隙がないのがポイントなのかなと思います。

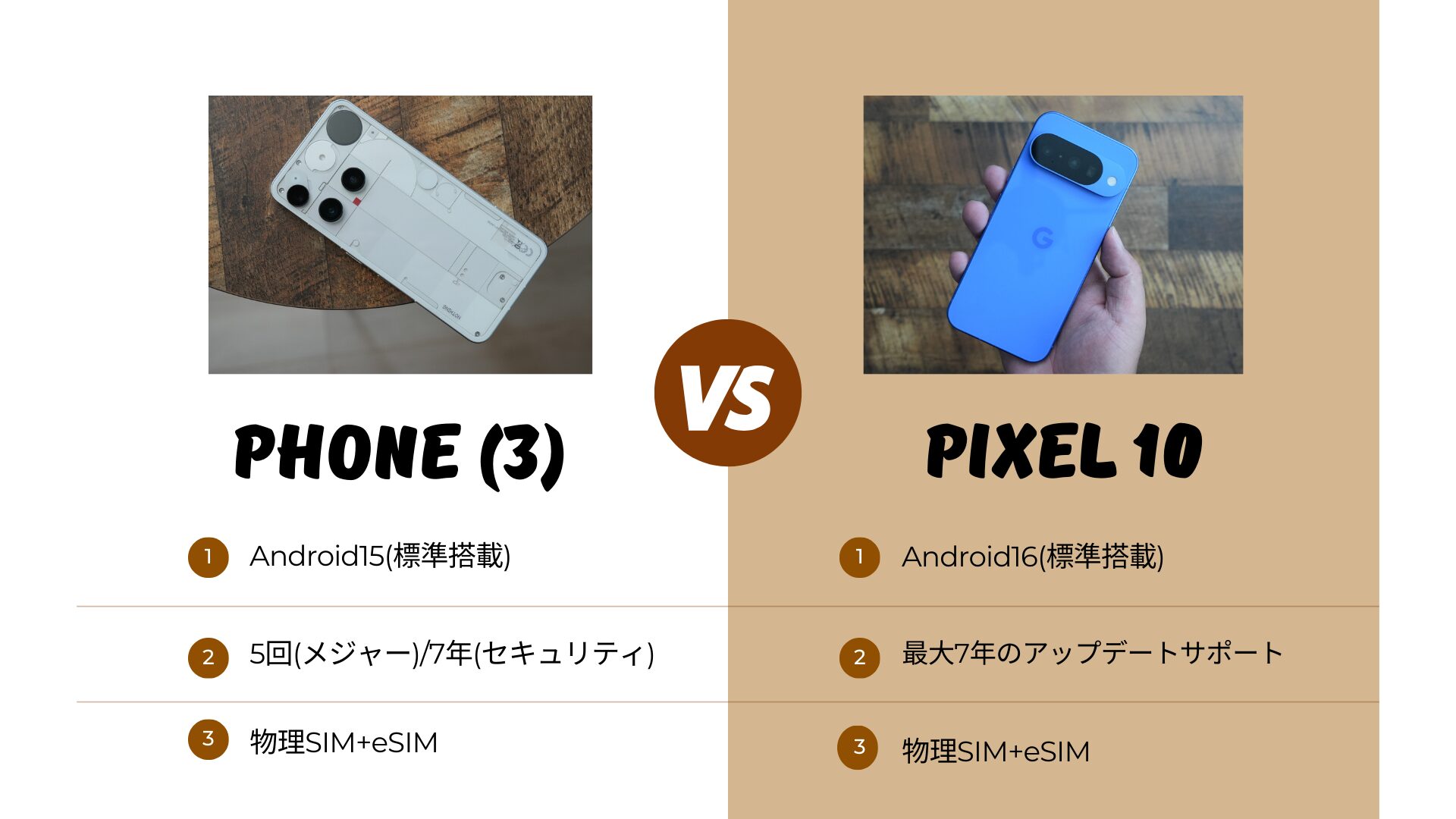

基礎スペックを確認。

次に基礎スペックを確認していきたいと思いますがNothingによるとAndroid16は現在開発中との話なので今後配信予定となっていますがPixel 10に関してはAndroid16を標準搭載しています。

次に基礎スペックを確認していきたいと思いますがNothingによるとAndroid16は現在開発中との話なので今後配信予定となっていますがPixel 10に関してはAndroid16を標準搭載しています。

一方でサポート期間に関してNothing Phone (3)はセキュリティのみとはいえ最大7年に対応しました。

個人的にはここまで拡張されれば十分だと思っており本体の耐久性とのバランスが重要なのかなと思います。あと注意点としてNothing Phone (3)はB21やn79など一部バンドは最適化されていないです。

個人的にはここまで拡張されれば十分だと思っており本体の耐久性とのバランスが重要なのかなと思います。あと注意点としてNothing Phone (3)はB21やn79など一部バンドは最適化されていないです。

AIに関しては圧倒的にGoogle AIの方が進んでいる印象でNothing Phone (3)のエッセンシャルスペースはざっくり言えばGoogleのPixel スクリーンショットに近い感じです。

AIにどこまでを求めるかはユーザー次第ですがAI重視ならPixel 10を選んだ方が間違いないと思います。

容量構成を確認。

そして容量構成に関してNothing Phone (3)はRAM16GB/ROM512GBの最上位構成があります。ちなみにPixel 10の128GBモデルはUFS3.1ですが256GBモデルはUFS4.0との話です。

そして容量構成に関してNothing Phone (3)はRAM16GB/ROM512GBの最上位構成があります。ちなみにPixel 10の128GBモデルはUFS3.1ですが256GBモデルはUFS4.0との話です。

一方でNothing Phone (3)はストレージオプション関係なくUFS4.0なので分かりやすいです。また両機種ともSDカードスロットは非搭載となっているのでストレージオプションは重要です。

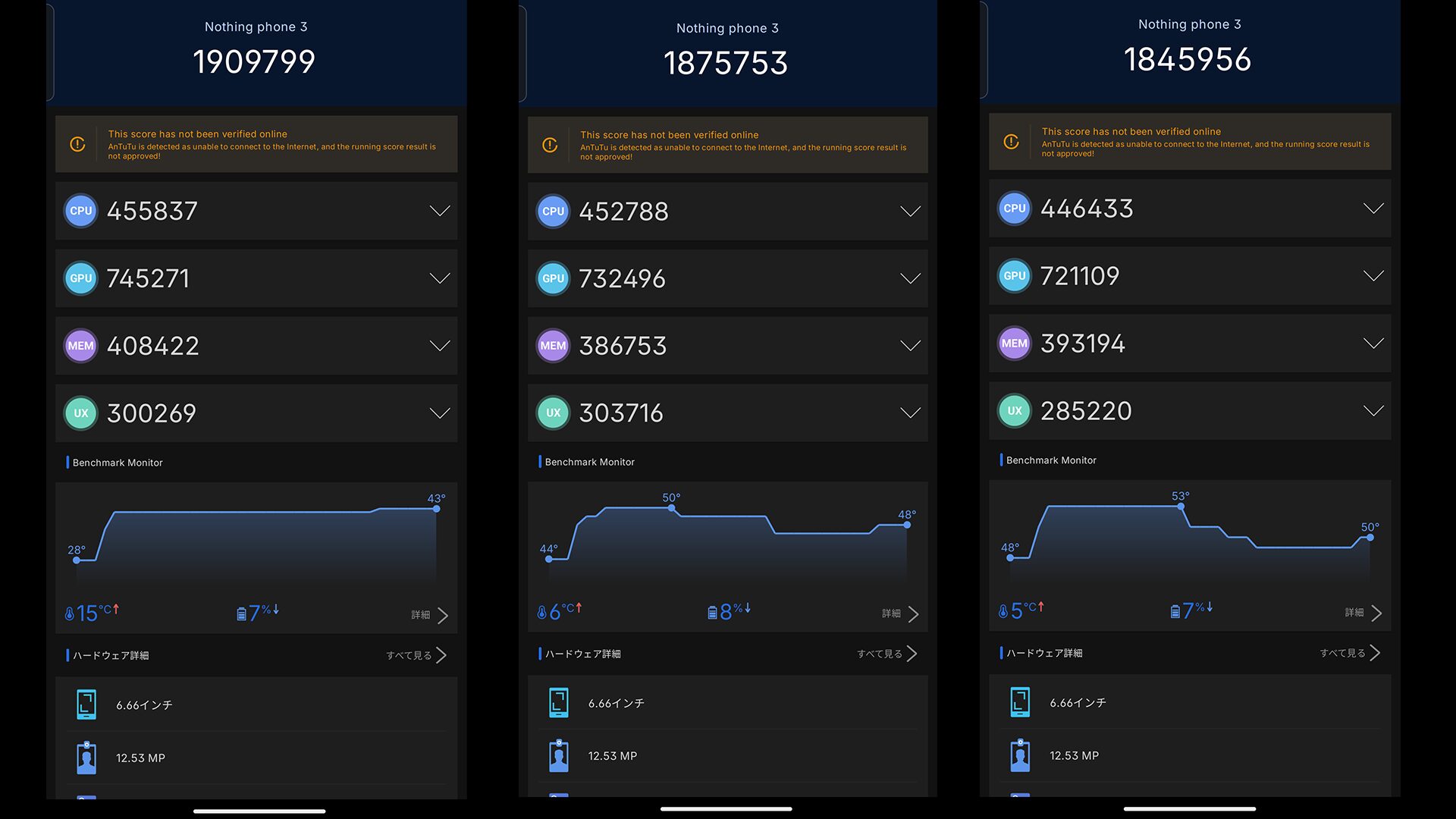

次に発熱とパフォーマンスの程度を調べるためにベンチマークを3回連続で回してみました。

パフォーマンスの持続性と発熱を確認。

![]() Snapdragon 8s Gen 4の実力を知らなかったのでスコアを見た時は想定以上という感じです。一方で内部温度をみると50度を超えていることがあるので負荷をかけると発熱はしやすい印象を受けます。

Snapdragon 8s Gen 4の実力を知らなかったのでスコアを見た時は想定以上という感じです。一方で内部温度をみると50度を超えていることがあるので負荷をかけると発熱はしやすい印象を受けます。

計測終了ごとに外部温度を計測したところPixel 10は32.3/33.14/34.5度に対してNothing Phone (3)は39.1/43.4/43.3度と持てない程ではないですがかなり熱くなります。

計測終了ごとに外部温度を計測したところPixel 10は32.3/33.14/34.5度に対してNothing Phone (3)は39.1/43.4/43.3度と持てない程ではないですがかなり熱くなります。

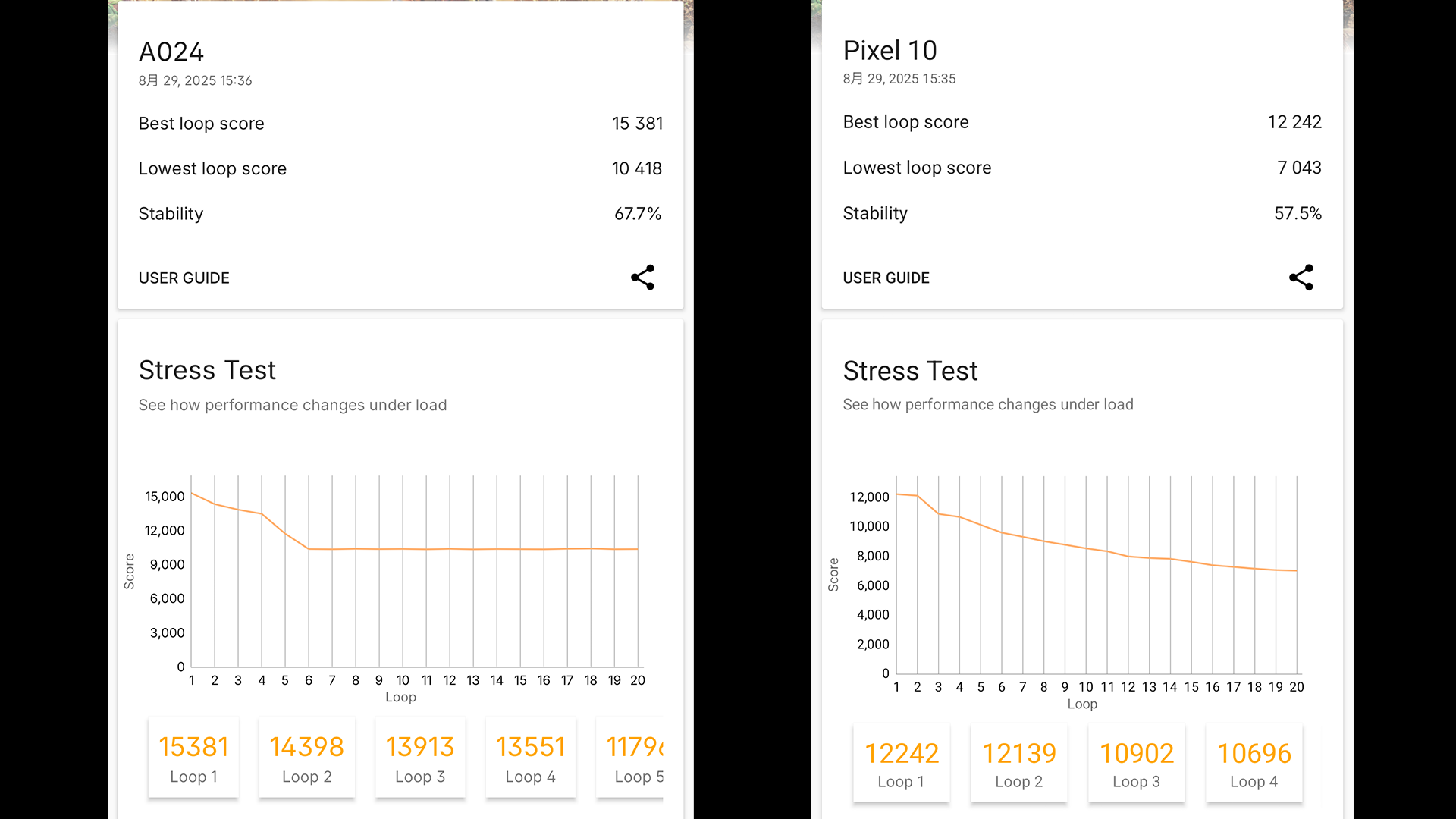

逆にPixel 10に関しては同じ負荷をかけた場合だと気持ち悪いくらい温度が上がらないです。そしてパフォーマンスの持続性を調べるために3D Mark Wild Life Stress Testをしてみました。

Nothingといえば安定率が9割超えというイメージだったのでNothing Phone (3)は悪いです。ただその分パフォーマンスが高くなっておりスコアを考えれば67%は全然悪くないかなと思います。

Nothingといえば安定率が9割超えというイメージだったのでNothing Phone (3)は悪いです。ただその分パフォーマンスが高くなっておりスコアを考えれば67%は全然悪くないかなと思います。

次期モデルで放熱効率をさらに強化すればパフォーマンスの持続性は化け物になるのかもしれません。

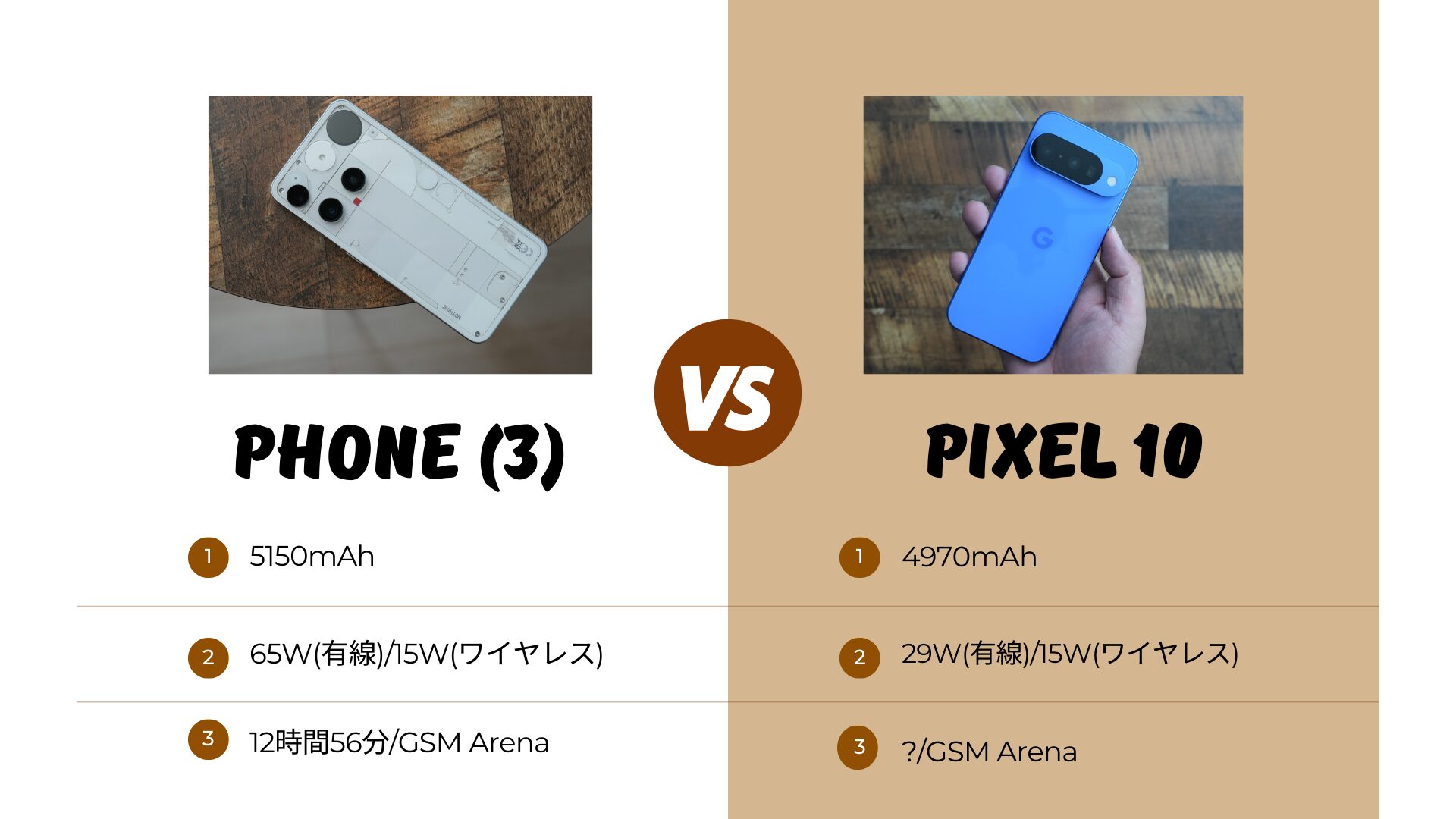

バッテリー関連を確認。

バッテリー関連を確認すると筐体サイズを考えればPixel 10の方がセル密度が高いことになります。一方で海外サイトのバッテリーテストの結果を確認するとNothing Phone (3)は12時間56分を記録しています。

バッテリー関連を確認すると筐体サイズを考えればPixel 10の方がセル密度が高いことになります。一方で海外サイトのバッテリーテストの結果を確認するとNothing Phone (3)は12時間56分を記録しています。

前モデルと比較してスコアが大幅に悪化してしまったのはかなり残念なのかなと思っちゃいます。そしてPixel 10に関しては動画撮影時点でバッテリーテストの結果が公開されていません。

ただ前モデルの時点で13時間6分であることを考えるとさらにスコアは伸びている可能性があり、おそらく他のPixel 10シリーズと同様に劇的じゃないけど着実に電池持ちが改善しているかもしれません。

なので両機種とも電池持ちが優秀とは言えませんがまだPixel 10の方がマシなのかなと思います。

そして充電速度に関してNothing Phone (3)は充電開始30分で63%でフル充電に1時間です。一方で充電速度が近いPixel 9を参考にすると充電開始30分で55%でフル充電に1時間25分です。

そして充電速度に関してNothing Phone (3)は充電開始30分で63%でフル充電に1時間です。一方で充電速度が近いPixel 9を参考にすると充電開始30分で55%でフル充電に1時間25分です。

ただPixel 10は前モデル対比で充電速度が僅かに改善しているとはいえバッテリー容量も増えているので充電時間は同程度もしくはそれ以上にかかる可能性があるかなと思います。

一方でPixel 10の大きな強みとしてはQi2に正規対応していることで本体にマグネットを内蔵しています。

デザイン性を活かすためにケースをつけて使いたくないNothing Phone (3)こそ対応するべきだったのかなと思います。とりあえずQi2に正規対応しているかどうかでアクセサリーの幅に全然違いが出てきます。

デザイン性を活かすためにケースをつけて使いたくないNothing Phone (3)こそ対応するべきだったのかなと思います。とりあえずQi2に正規対応しているかどうかでアクセサリーの幅に全然違いが出てきます。

その他を比較。

その他生体認証に関して同じくインカメラを利用した2D顔認証は共通ですがPixel 10の場合はクラス3に対応しているのでセキュリティがより高く本体のロック解除以外にも顔認証が使えます。

その他生体認証に関して同じくインカメラを利用した2D顔認証は共通ですがPixel 10の場合はクラス3に対応しているのでセキュリティがより高く本体のロック解除以外にも顔認証が使えます。

また画面内指紋センサーも共通ですがPixel 10は超音波式を採用していることに加えGoogle認定のガラスフィイルムであればソフトレベルで最適化が可能なのは大きな強みです。

Nothing Phone (3)でも十分に快適ですが指紋認証の搭載位置が低いのは気になるところです。そして音量を70%に設定した上でスピーカーテストをしてみました。

想定よりも音質が安定している印象ですが音量が70%だとちょっと音割れをしています。一方でPixel 10の方がまだバランスが良く聞こえますが音の臨場感はちょっと物足りないです。

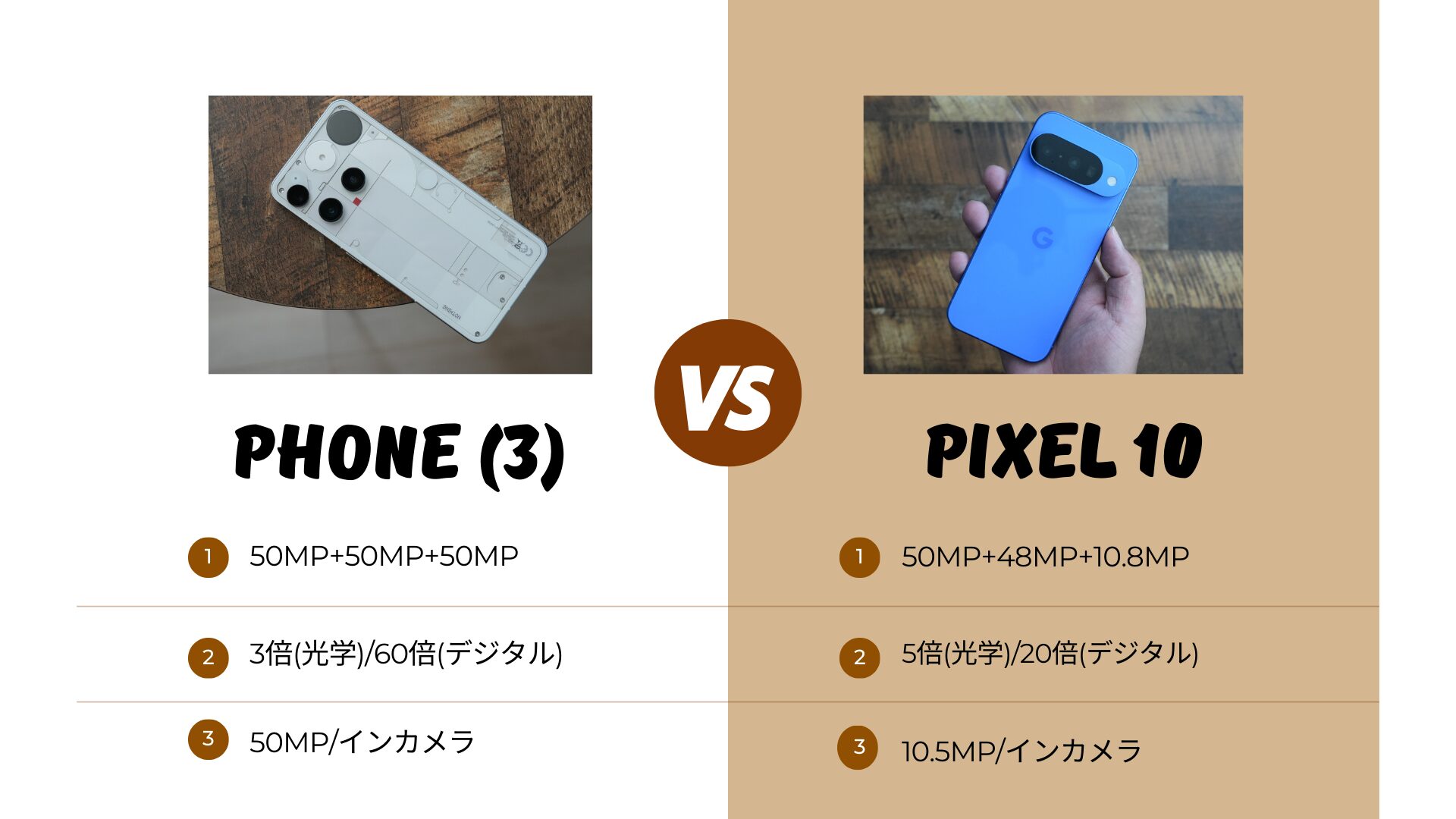

カメラを確認。

最後にカメラを確認していきたいと思いますがNothing Phone (3)はそれなりに強いです。広角は1/1.3インチのOV50Hで超広角は1/2.76インチのJN1で望遠は1/2.75インチのJN5を搭載しています。

最後にカメラを確認していきたいと思いますがNothing Phone (3)はそれなりに強いです。広角は1/1.3インチのOV50Hで超広角は1/2.76インチのJN1で望遠は1/2.75インチのJN5を搭載しています。

一方でPixel 10の広角は1/2.0インチのGN8などハードではかなり見劣りするかなと思います。またNothing Phone (3)はテレマクロに対応してくれたのは個人的にかなり嬉しかったです。

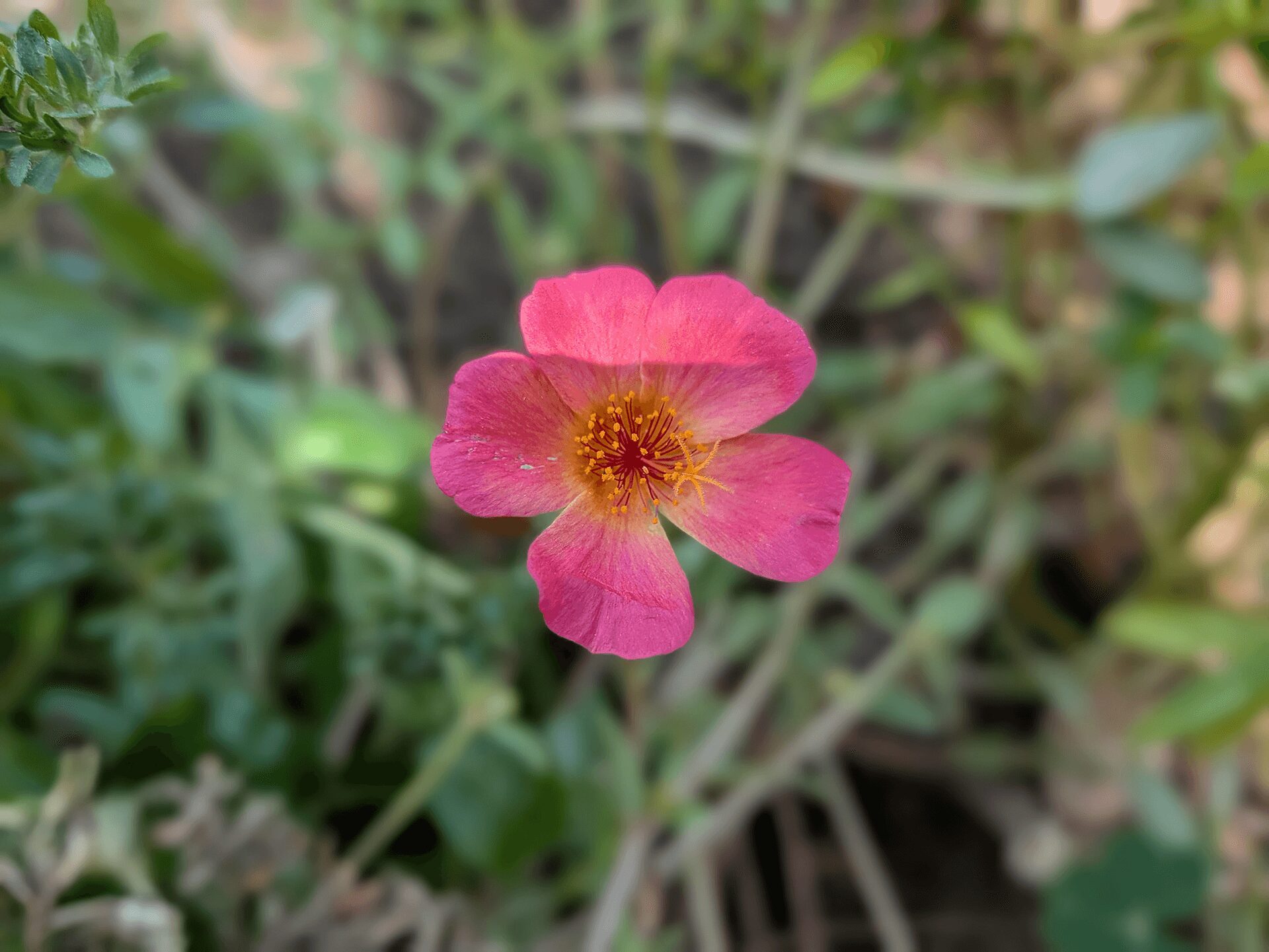

とりあえず写真のサンプルを撮影してきたのでご確認下さい。

超広角で撮影。

今回のサンプルはNothing Phone (3)/Pixel 10の順番になっているので予めご了承下さい。

今回のサンプルはNothing Phone (3)/Pixel 10の順番になっているので予めご了承下さい。

Nothing Phone (3)は全体的に明るく補正されている印象でPixel 10はだいぶ濃いめに補正されている印象を受けます。

Nothing Phone (3)は全体的に明るく補正されている印象でPixel 10はだいぶ濃いめに補正されている印象を受けます。

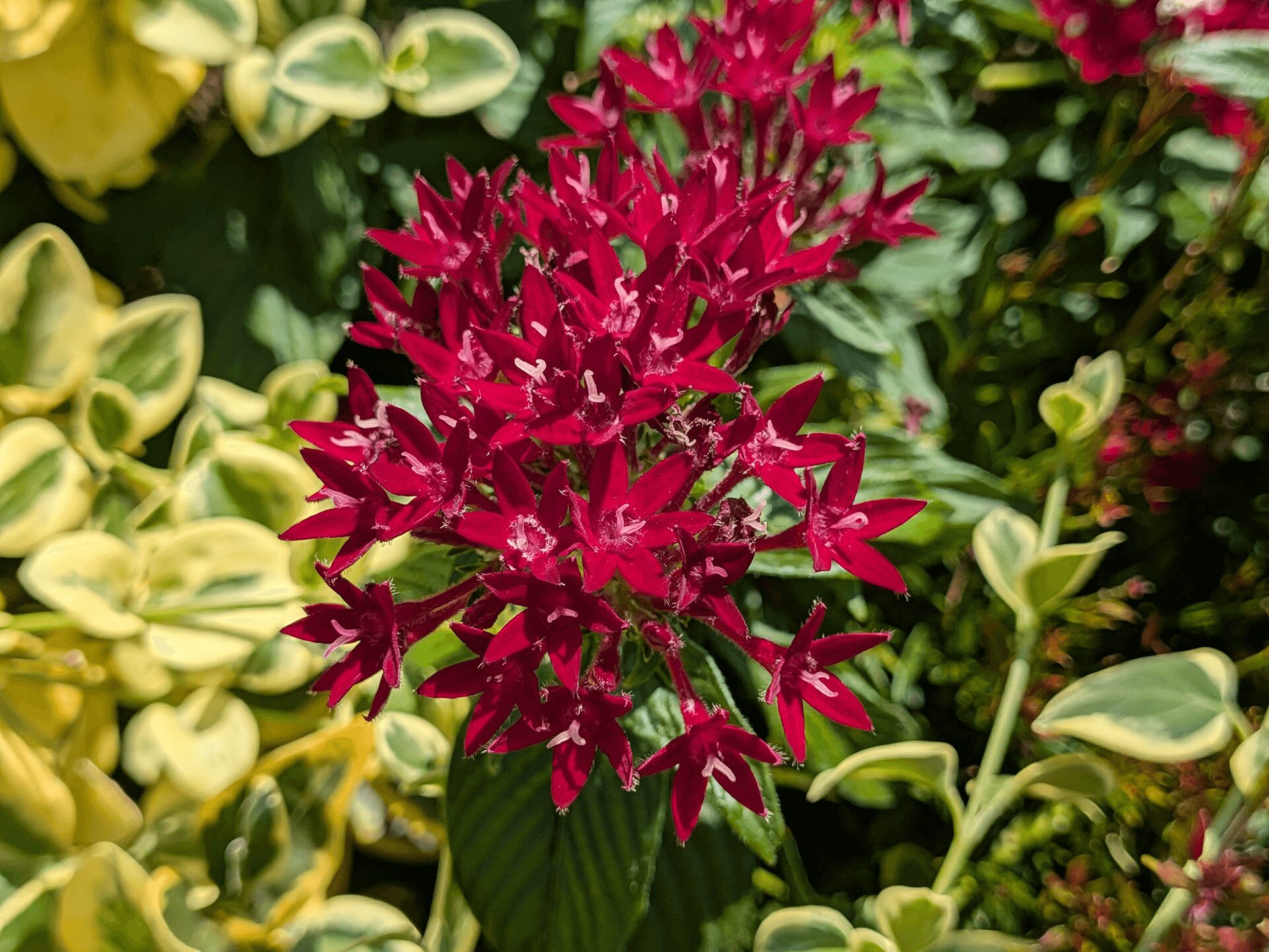

広角で撮影。

Nothing Phone (3)は派手にフリンジが入っていることを確認することが出来ます。

Nothing Phone (3)は派手にフリンジが入っていることを確認することが出来ます。

次に接写してみましたがセンサーサイズの差かPixel 10の方が被写体に寄りやすいです。

次に接写してみましたがセンサーサイズの差かPixel 10の方が被写体に寄りやすいです。

広角になるとNothing Phone (3)の方が色味が濃いめに感じます。

広角になるとNothing Phone (3)の方が色味が濃いめに感じます。

ポートレートで撮影。

通常モードと同様にNothing Phone (3)は最短撮影距離がちょっと長いです。

通常モードと同様にNothing Phone (3)は最短撮影距離がちょっと長いです。

ただ個人的な印象としてPixel 10はプレビュー画面で大丈夫だと思っても失敗している時があり、最短撮影距離がちょっと読みにくいです。

ただ個人的な印象としてPixel 10はプレビュー画面で大丈夫だと思っても失敗している時があり、最短撮影距離がちょっと読みにくいです。

次に2倍で撮影してみました。

次に2倍で撮影してみました。

フォーカスの問題もあると思いますが背景処理に大きな違いがあります。

フォーカスの問題もあると思いますが背景処理に大きな違いがあります。

次に3倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

ポートレート全体でみるとPixel 10の方がまだ撮りやすいのかなと思います。

ポートレート全体でみるとPixel 10の方がまだ撮りやすいのかなと思います。

マクロで撮影。

そしてマクロ撮影に関してPixel 10は超広角を利用した所謂マクロモードに非対応です。一方で広角を利用したマクロフォーカスに対応しておりNothing Phone (3)はテレマクロに対応しています。

そしてマクロ撮影に関してPixel 10は超広角を利用した所謂マクロモードに非対応です。一方で広角を利用したマクロフォーカスに対応しておりNothing Phone (3)はテレマクロに対応しています。

Pixel 10のマクロフォーカスは被写体によっては寄れますがNothing Phone (3)のテレマクロの方が取り回しが優秀に感じます。

Pixel 10のマクロフォーカスは被写体によっては寄れますがNothing Phone (3)のテレマクロの方が取り回しが優秀に感じます。

望遠で撮影。

まずPixel 10にとって光学となる5倍で撮影してみました。

まずPixel 10にとって光学となる5倍で撮影してみました。

次に10倍で撮影してみましたがPixel 10の方がクリアに見えます。

次に10倍で撮影してみましたがPixel 10の方がクリアに見えます。

Nothing Phone (3)は20倍からAIズームがオンになることで加工感が強くなります。

Nothing Phone (3)は20倍からAIズームがオンになることで加工感が強くなります。

そして30倍で撮影してみました。

そして30倍で撮影してみました。

最後に50倍で撮影してみましたが、Nothing Phone (3)の最大ズーム倍率は60倍となっています。

最後に50倍で撮影してみましたが、Nothing Phone (3)の最大ズーム倍率は60倍となっています。

ズームで接写。

次に2倍で接写してみました。

次に2倍で接写してみました。

僅かにPixel 10の方がノイズが多い印象を受けます。

僅かにPixel 10の方がノイズが多い印象を受けます。

次に3倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

Pixel 10もかなり頑張っている印象ですが、やはりノイズが増えやすいです。

Pixel 10もかなり頑張っている印象ですが、やはりノイズが増えやすいです。

そしてPixel 10にとって光学となる5倍で撮影してみました。

そしてPixel 10にとって光学となる5倍で撮影してみました。

Nothing Phone (3)の方がセンサーサイズが大きいことも影響しているのか安定している印象を受けます。

Nothing Phone (3)の方がセンサーサイズが大きいことも影響しているのか安定している印象を受けます。

超広角(低照度)で撮影。

次に低照度の環境で手持ちかつナイトモードでサンプルを撮影してきました。

次に低照度の環境で手持ちかつナイトモードでサンプルを撮影してきました。

Pixel 10の方が白飛びがひどいですが全体的にノイズが少ない印象を受けます。

Pixel 10の方が白飛びがひどいですが全体的にノイズが少ない印象を受けます。

広角(低照度)で撮影。

Nothing Phone (3)は想定以上に手ブレがしやすいです。

Nothing Phone (3)は想定以上に手ブレがしやすいです。

センサーサイズを考えるとNothing Phone (3)はちょっと物足りない印象を受けます。

センサーサイズを考えるとNothing Phone (3)はちょっと物足りない印象を受けます。

望遠(低照度)で撮影。

まずは2倍で撮影してみました。

まずは2倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

次に3倍で撮影してみました。

最後に5倍で撮影してみました。低照度の環境になるとNothing Phone (3)のカメラソフトの方がチューニングが甘い印象を受けます。

最後に5倍で撮影してみました。低照度の環境になるとNothing Phone (3)のカメラソフトの方がチューニングが甘い印象を受けます。

まとめ。

今回はNothing Phone (3)を購入したので開封しつつPixel 10と比較してみました。ちなみに同じ256GBモデルで比較した場合Nothing Phone (3)は12万4800円に対してPixel 10は14万3900円なので定価で見れば2万円高いですがPixel 10は大幅値引きがあります。

今回はNothing Phone (3)を購入したので開封しつつPixel 10と比較してみました。ちなみに同じ256GBモデルで比較した場合Nothing Phone (3)は12万4800円に対してPixel 10は14万3900円なので定価で見れば2万円高いですがPixel 10は大幅値引きがあります。

少なくともNothing Phone (3)と比較すると圧倒的に安く購入できる機会が多いです。個人的にNothingが高いモデルを出してくれたことに非常に意味があると思っています。

一方でNothing Phone (3a)と比較した時に7万円という価格差を許容できるほどスペック差があるかと言われれば微妙なところでラインナップにおける価格のバランスが悪いのかなと思います。

だからこそ余計にNothing Phone (3)は割高に見えてしまっている可能性があるのかもしれません。とはいえ実際に使っていて廉価版に感じていた物足りなさがだいぶなくなった印象を受けます。

何より両機種ともベンチマークスコアだけで実力は計れず使ってみて分かる良さがあります。

製品貸与: Nothing Japan