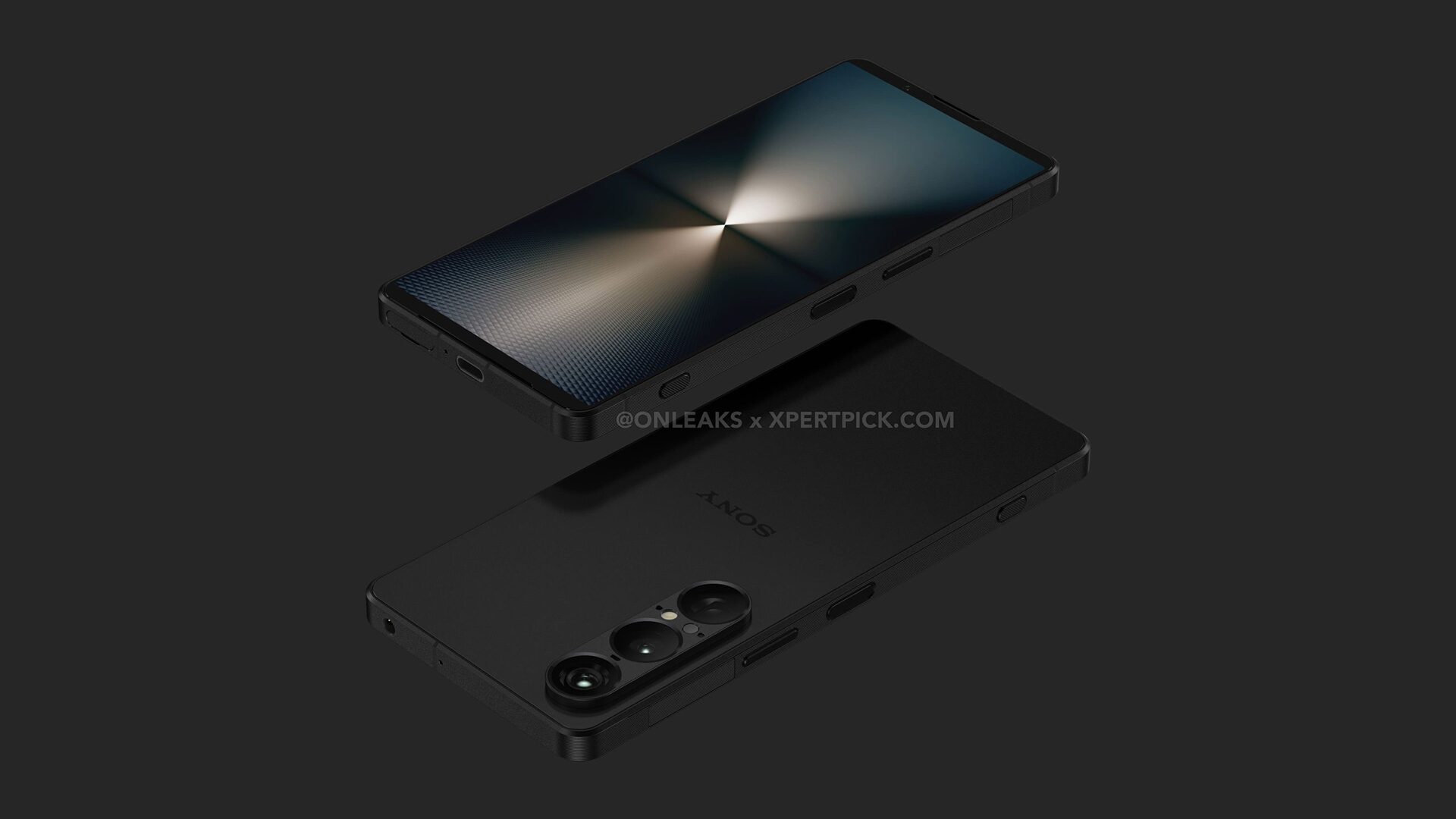

先日にはようやくXperia 1Ⅶのデザインがリークしたことで最低限のスペックを推測することが可能になりました。ただ歴代Xperiaを見るとニッチ向けの機能に拘っていたことからもデザインだけでは判断しきれない部分も多く、あくまでも基礎的な部分しか推測出来ない感じです。

今回はXperia 1ⅦがSonyにとってかなりの正念場になる可能性があるので主観的にまとめたいと思います。

値上げされる可能性も。

近年SonyがXperiaの販売台数を明らかにしていないため、大きな方向転換となったXperia 1Ⅵものどの程度売れたのか不明な状態です。ただ2024年はXperia 5シリーズから最新機種を出していないことからも全体で見れば売り上げは減少している可能性が高いのかなと思います。

そして売り上げが減少すれば生産台数も限定される可能性があります。そうなると規模の経済が使えないのでコストカットもしにくくなり結果本体価格が高く可能性も出てきます。

また今年はどうなるのか不明ですがXperia 5シリーズから新型が出ないのであれば値上げがとまらないSoCのコストがさらに増加する可能性もあります。Xperia 1Ⅵのキャリア版に関しては前モデルと比較してちょっと安くなった印象を受けます。

一方で直販版でみると今までなかったストレージオプションが用意された上でキャリアしか取り扱いがなかった256GBも追加されました。そのため最低価格でみると前モデル対比で安くなったように見えますが、同じ容量構成でみると3万円弱の値上げとなっています。

Sonyが最上位構成の利益率を確保するために値上げしただけの可能性もあり原価コストの上昇はあまり関係ないのかもしれません。ただ原価コストの影響を受けているとなればXperia 1Ⅶではさらに値上げされていてもおかしくないのかなと思います。

少なくとも世界的なインフレの状況を考えると、まった同じものでも2024年に出すのと、2025年に出すのでは2025年に出した方が高くなる可能性があるくらいです。

総務省のせいで値下げしにくい。

一方で2024年末に総務省がガイドラインを改正したことで、下取り価格は政府が指定した機関が算出した価格をベースにしなければいけないことになり、今までのようにキャリアがガイドラインの範囲で自由に設定することが出来なくなったと言われています。

逆に言えばキャリアが売りたいと思う機種をより魅力的な価格設定にするのが難しくなったともいえ、結局市場価値がもともと高いiPhoneなどが有利な状況になるのかなと思います。

少なくともdocomoでみるとXperia 1Ⅵの時点でプログラム利用時の実質買取価格がかなり渋いです。20万円の機種を2年間使って返却した場合に4万円の価値でしかひきとってくれないとなると多くのユーザーにとって全く魅力に感じないと思います。

今後登場するXperia 1Ⅶの本体価格がさらに上昇した上でプログラム利用時の実質負担金がさらに高くなることでもあれば売れ行きはさらに厳しい状況になると思います。

あくまでも肌感ですが国内キャリアだとXperiaはdocomoからが一番売れている印象を受けますが、docomoが一番渋い価格設定をしています。こうなってくるとXperiaは世代を重ねるごとに値上げを回避することが難しくなると思うのでさらに厳しい状況になるのかもしれません。

キャリアの過剰な割引をやめさせるために端末と料金のセットで規制をかけたのは良かったと思いますが、結局1万円の料金プランが例え規制で1000円になったとしても、端末の割引がなくなって実質負担金が増えた方がユーザーにとってはかなりダメージがでかいと思います。

なので料金の割引にフォーカスしすぎた結果料金は中途半端に安くなって端末価格はバカみたく高くなった状況です。まして規制を強化すればするほど販売台数が限定されている国内メーカーが不利になる状況になっているので総務省としては結局何をしたいのかよく分からない状況に見えてしまいます。

正直これ以上を口出しをするべきではなく、韓国のように政府が作った割引規制を全撤廃させるくらいで丁度いいのかもしれません。